Прибыл я во Владимир ровно за сутки до своего посвящения. 19 ноября 1895 года назначено было посвящение во диакона в Богородице-Рождественском архиерейском монастыре, а 21 числа в Боголюбовском монастыре во священника. К Литургии 19 числа надо было сшить необходимые к посвящению подрясник и рясу, что и было духовным портным Потаповым аккуратно исполнено.

Еще в годы своего учения в Духовном училище и в семинарии я любил, бывало, ходить на архиерейскую службу, где всегда с интересом и глубоким вниманием следил за обрядом посвящения ставленников. В те мои годы управлял епархией высокопреосвященнейший архиепископ Феогност, человек глубокой веры и доброй души. Говорили тогда, что он и великий постник. И неудивительно: он был очень худ, и вид его был в Боге. Молитвенность его настроения и самой службы при нем всегда отрадно сказывалась на моей душе, и эти моменты посвящения как бы и я переживал тогда в своем сердце. Это троекратное обхождение вокруг престола, как духовное обручение с церковью, с поочередным пением в алтаре и на клиросе: «Исаие ликуй» — действовали на меня захватывающе. Каким-то чудным небесным веянием обдавали меня эти выходящие из уст молитвенного архипастыря слова: «Божественная благодать всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи»… Наконец, эта тайная молитва, читаемая архипастырем, с возложением рук над главой стоящего на коленях пред престолом новопосвящаемого, в то время как среди мертвой тишины певчие поют так молитвенно, тихо, умильно это «кирие элеисон». Эти моменты посвящения оставляли всегда глубокий след в моей душе. Всем своим существом я уходил тогда в сознание важности этих дорогих минут, и в мою душу, как бы невольно, тогда прокрадывалась молитва за рукополагаемого, чтобы Господь Бог той Божественной благодатью, коснувшись черствого сердца человеческого, очистил его от зла и похотей, умягчил его любовию и добротой, которые необходимы каждому пастырю для лучшего воздействия на такие же грешные сердца пасомых.

С этим предварительным знакомством обряда посвящения я и не испытал тогда ни растерянности, ни боязни во время своего посвящения. Но в душе своей, скажу я, почему-то тогда не переживал впечатления в такой сильной мере, какое раньше испытывал при посвящении другого в качестве постороннего зрителя и слушателя. Был только один момент, когда я как будто бы отчего-то вздрогнул, когда первый раз через Царские врата приблизился к святому престолу. Дальнейшие действия посвящения происходили в спокойном, сосредоточенном состоянии духа.

Итак, я уже диакон. Следующий день при том же монастыре, но в домовой архиерейской церкви служил уже и раннюю литургию в сане диакона. Алтарные и клиросные послушники меня уже называли отцом диаконом, но я же при этом обращении их ко мне чаще всего не вдруг находился им отвечать, к этому названию своему не привык.

В том же духе прошло посвящение мое во священники и в Боголюбовом монастыре, где меня рукополагал викарный епископ Тихон, а во Владимире — сам Сергий. Такое разноместное посвящение для меня оказалось лучше: оно спасло меня от лишних затрат на чаи поздравлявших меня диаконов, певчих, послушников и т.п. Поздравлявшие меня во Владимире слышали от меня ответ, что я поблагодарю их за один раз, после получения священства, а поздравлявшие в Боголюбове — что я уже во Владимире поистратился на поздравлявших, не предполагая, что меня будут здесь посвящать. Вот так безболезненно и прошло у меня это посвящение для кармана, а то бы и тут обчистили, как сидорову козу! Не увернулся только от Талепоровского, который уже давно на меня из-под своих темных очков бросал лукавые взоры. Этому дал десятку: боялся его обойти — тем более, что тогда говорили, что у него с Сергием одна лавочка! Дал еще отцу протодиакону два рубля, который вел запись по делу посвящения. И только!

Теперь мне предстояло возвратиться на Уршел, собрать свое имение и переправить его в Переславль. Но перед этим захотелось нам побывать на обеих родинах, повидаться и проститься с родными, быть может, на долгое время, и мы тогда с Сашей приезжали на сутки в Шекшово, а отсюда собрались в Пустоша. Проезжая обратно на Уршел, я здесь, ввиду наступавшего в завтрашний день праздника, остановился, и поутру служил впервые самостоятельно (без указки) обедню. Потом приехал домой.

Сердечна и трогательна была здесь первая встреча! Видя меня в священнической одежде, отец, сестра Анна и няня, принимая от меня благословение первый раз, прослезились. Заметивши их это волнение, и я с трудом мог воздержаться от слез: спазмы так и сжимали мое горло. Довольство и радость виднелись на лицах родных. В самом деле, сколько забот, сколько бессонных ночей и всяких черных дум было положено ими в бедности, когда воспитывали меня в свое время во Владимире?! Все тогда шло на мое содержание, чтоб до священства меня довести: отец много лет не видал на плечах твердой одежды, сестра Анна была совершенно заброшена в девичьих нарядах, на ноги, часто случалось, что нечего было надеть, на столе не видали хорошего блюда. Помнится, захочется в иной праздник отвести душу соленой селедкой, возьмут, ‘бывало, в подполье две порожних бутылки и несут их в обмен на ту, подчас со ржавчиной, селедку. Да мало ли еще чего было, что перенесено семьей! Вот четыре с четвертью года проучил я детишек на Уршельской школе, и то как за эти немногие годы отец пошел в гору, употребляя свои небольшие доходы на свой дом и на семью… Все то тяжелое в жизни еще не забыто и жило в душах их, и вот наконец-то они убедились теперь, что многолетний и бессменный гнет жизни окончен и что с честью и славой исполнен родительский долг. Как же тут было остаться покойным и на радости не омыться слезами?

Это было перед зимним Николой: этому угоднику Божию по весне (9 мая) посвящен и престол в этом храме во имя его. Зимой ему тоже справляется служба. Так я и здесь тогда пожелал, по просьбе родных, да и у самого меня было большое желание, на память о себе пустошенцам послужить в первый раз. Были моменты тогда в этой службе, когда я смущался душой, хотя и не время тут было, когда волновался той мыслью, которая приходила на ум мне в то время помимо желания: давно ли, кажется, было то время, когда с этим народом жил вместе: в поле и дома, в лесу, на работе, гулял, смеялся и пел? Сейчас в храме перед моими глазами были такие, которые, бывало, шутили со мной, выражаясь такими словами: «Ты не подумай, Евгений, что я, когда ты будешь попом, тогда поцелую тебе руку. Этого не жди от меня: не поцелую, а плюну в нее!» Но вот идет этот самый ко мне к помазанию к иконе угодника. Скажите ж: как не смутиться мне духом, когда вспомнил, что у меня было с ним прежде? Но я и от других тогда первый раз в службе отстранял свою руку, не смея и не считая себя достойным той чести. Хотел сделать так и пред ним. Он же, не успел я еще сделать освященным елеем как следует креста на челе, как вдруг взял мою руку и крепко-крепко поцеловал ее… Минута была для меня большим потрясением! Мелькнуло мне тут же в уме: как любит простой, но всем сердцем верующий в Бога народ сан духовный! И насколько я, иерей, служитель Бога, должен стоять теперь свято и высоко в нравственной жизни, чтобы быть достойным того уважения, которое воздает мне чистый сердцем народ! Минута была, говорю, для меня потрясающая! Приходилось мне в этот же раз за службой и от других видеть такое же теплое, задушевное внимание к себе в противоположность сказанным когда-то ими прежним словам, но в ином, смешном же роде.

В Пустошах я нанял себе тогда четыре лошади, чтобы с Уршела переправить свое имение вплоть до Переславля, больше двухсот верст от Пустошей; заплатил за каждую лошадь по одиннадцати рублей, что было, конечно, очень дешево. Почти половина багажа у меня состояла из хрустальной посуды. Работа шла медленно. Нужно было каждую вещь упаковать в солому. Всякая пустая посудина, банка, опарница и т.п. в свою очередь также была заполнена мелкой посудой. Все это почти я делал один, боясь довериться другому. Зато и упаковал так прочно, что ни одна даже мелкая вещица дорогой не разбилась. Уехал сам с Сашей с Уршела до станции Ундол на почтовых хозяйских лошадях, а багаж мой шагом поплелся сзади. Помню, поутру в тот день, как уезжать, заходили проститься еще в последний раз священник той фабрики отец Феодор Рождественский и главный приказчик посудного склада — Осип Никифорович Кудрявцев, певчий церковного хора — октава; радушный и добрый был старичок, с первого года учительства мой близкий приятель, недурной собеседник. Провожал нас и сосед наш — Григорий Алимпьич Кульнев, по жене его — Акулине Петровне — мой двоюродный брат, занятием — фельдшер. Все эти трое давно уже умерли: Царство Небесное вам!

Как с самым дорогим и близким сердцу, расстался я с Уршелом. Жалел я это место, где прожиты были мной лучшие годы всей моей жизни. Здесь, по окончании курса учения, я встретил расцвет и самое созревание всех своих духовных и физических сил. Здесь постепенно завершилась во мне и борьба с иными запросами человеческой жизни, которым приходила пора развернуться. Здесь я пришел к тому заключению, что «недобро быть человеку едину» и что нужна мне помощница в жизни. А сознавши это, тогда я и пошел только по этой законной и честной дороге, не сбиваясь в распутья соблазнительных с виду, но нечестных и позорных иных тропинок, к той жизни. Не было здесь у меня никаких столкновений с людьми, нарушающих мир и покой; не было здесь и тех больших промахов в жизни, за которые бы страдала душа и другие бы упрекали меня. Словом, я не вынес грязи отсюда за собой! И вот эта-то нормальная жизнь, как в своей частной жизни, так и в отношениях к окружающим меня тогда людям и заставили меня сейчас, при отъезде отсюда, пожалеть это благословенное место, где было одно счастье со мной, где совесть моя не страдала и где никому не посеял я зла. Помню, проезжал близ гуты, где была каланча для наблюдений, не случился б пожар. Сторожил тогда там тот самый бывший рабочий земляк-пустошенец, который первый меня натолкнул у себя в доме за чаем на учительское место. Увидев меня, что я уезжаю, он так жалостливо, душевно и слезно закричал мне оттуда: «Прощайте, прощайте, Евгений Андреевич!» Не мог я ответить ему, на душе моей было так грустно, и я только молча в ответ махал ему шапкой и низко кивал головой. Дорогой вначале я думал об уршельской жизни, а потом мысль иная о будущей жизни в приходе занимала меня. В мечтах о новом устройстве и планах той жизни скорей коротался наш путь, а на Ундоле сели мы с Сашей на поезд, и на другой день уже были мы с ней в Переславле. Въехали в квартиру брата Арсения, который был здесь учителем. На пятый день пришел и багаж.

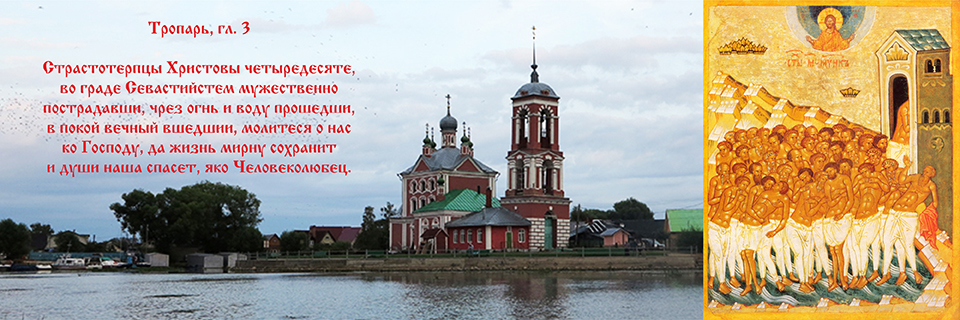

По приезде сюда, в первые же дни брат повел нас показать мой приход с церквами, на самой окраине города. Оказалось, что между двух улиц прихода (называется Рыбной слободой) здесь протекает река Трубеж, и на конце слободы, при впадении реки в озеро, по обеим сторонам ее, два храма. На правой стороне — Введенский, бывший больше ста лет тому назад женский монастырь, а на левой — Четыредесятский.

Это и был мой приход. Дальше тянулась сплошная снежная равнина, верст на одиннадцать в длину и верст на девять в ширину. Это, сказали мне, было то самое Плещеево озеро, где Петр Великий учился плавать на судне. Угрюмо, дико и пустынно показалось мне это озеро под ледяным своим покровом. В зимнюю вьюгу, сбившись с дороги, здесь можно и кости свои заморозить, подумалось мне! Бедны и стары, кроме немногих, показались и жилища моих прихожан, промысел которых был рыбная ловля. И как я увидал в первый же обход свой со «славленьем» этих домов, то были в то время среди них три-четыре дома даже таких, где печи были без труб и дым, когда была топка, выходил через дверь, как в деревенских банях. Здесь же, в этих домах, разбирались и сушились привозимые с озера «выпорки», которыми рыбу ловили, здесь же в печах — ее и коптили.

Это и был мой приход. Дальше тянулась сплошная снежная равнина, верст на одиннадцать в длину и верст на девять в ширину. Это, сказали мне, было то самое Плещеево озеро, где Петр Великий учился плавать на судне. Угрюмо, дико и пустынно показалось мне это озеро под ледяным своим покровом. В зимнюю вьюгу, сбившись с дороги, здесь можно и кости свои заморозить, подумалось мне! Бедны и стары, кроме немногих, показались и жилища моих прихожан, промысел которых был рыбная ловля. И как я увидал в первый же обход свой со «славленьем» этих домов, то были в то время среди них три-четыре дома даже таких, где печи были без труб и дым, когда была топка, выходил через дверь, как в деревенских банях. Здесь же, в этих домах, разбирались и сушились привозимые с озера «выпорки», которыми рыбу ловили, здесь же в печах — ее и коптили.

Вид храмов снаружи недурен, но внутри показалось бедно: все стены и купол — ни одного украшения, одна белая, закоптелая временем известь. Но иконы в иконостасах недурны — у Введения, больше старого времени.

11 декабря у Введения была моя первая служба. Прихожан набралось полон храм. Со мной первый раз тогда служил, по нашему обоюдному желанию, диакон Феодоровского женского монастыря, мне дедушка по жениному родству, Алексей Иванович Введенский. Как диакон — служака примерный, с прекрасной осанкой, всегда собой опрятный, с звучным приятным басовым голосом. На Литургии было сказано мной вступительное слово к своей пастве. Как служба, так и первое слово, надо полагать, прихожанам понравилось, в чем я потом убедился их добрыми и почтительными отношениями ко мне. Впрочем, и вообще надо сказать, что рыбаки — народ очень хороший, с доброй христианской отзывчивой душой, и всегда он духовенство очень любит и чтит. Вся забота моя с первых же дней — это иметь поближе к приходу квартиру. Но ее поблизости тогда нигде не нашлось, и мне пришлось встать в верстах двух от церквей, в доме Бабаниной в Троицкой улице, против вала. Но скоро и этот вопрос разрешился для меня в добрую сторону. Сорокосвятский староста Иван Васильевич Дыбцына первый подал мне мысль воспользоваться вначале хорошим расположением ко мне прихожан, чтобы просить их построить мне дом. Так я и сделал, и общество тогда в моей просьбе не отказало. В мае месяце, накануне рыбацкого праздника «Шестое воскресенье» после Пасхи (Неделя святых отец) я уже окончательно перебрался с квартиры в новоустроенный дом, рядом с Четыредесятской церковью.

Помню, как явились тогда ко мне тотчас после обедни, почти в целом составе мужчины, и выборный из них поздравил меня с новосельем и праздником и при этом преподнес мне икону святителя Николая, а другой вручил самовар хорошей работы. И удивительно учтиво отнеслись тогда ко мне прихожане! В благодарность за радушный привет и за подношение их дара я предложил им выпить, и вот каждый из них тогда подходил к столу, брал рюмку, выпивал, иной и не допивал, благодарил и тотчас же без задержки уходил. Хоть бы один поползнулся на мое предложение выпить вторично, задержаться или другим чем-либо стеснить меня таким своим нежданным мной посещением — никто не посмел! Честь сделана честью! Но здесь я прерву свою речь, вернусь немного назад в своих воспоминаниях.

Помню, как явились тогда ко мне тотчас после обедни, почти в целом составе мужчины, и выборный из них поздравил меня с новосельем и праздником и при этом преподнес мне икону святителя Николая, а другой вручил самовар хорошей работы. И удивительно учтиво отнеслись тогда ко мне прихожане! В благодарность за радушный привет и за подношение их дара я предложил им выпить, и вот каждый из них тогда подходил к столу, брал рюмку, выпивал, иной и не допивал, благодарил и тотчас же без задержки уходил. Хоть бы один поползнулся на мое предложение выпить вторично, задержаться или другим чем-либо стеснить меня таким своим нежданным мной посещением — никто не посмел! Честь сделана честью! Но здесь я прерву свою речь, вернусь немного назад в своих воспоминаниях.

Я раньше сказал, что мертвой пустыней показалось мне озеро в зимнее время. Но чем дальше шло время к весне, тем жизненней и привлекательней становилось оно. Стаи грачей при берегах реки и на деревьях близ озера кричат беспрестанно. Над озером всюду виднеются чайки, и их пронзительный крик везде слышится в воздухе. Весна здесь скорее и громче говорит о себе. Когда вода покажется на окраинах озера, тогда и у рыбаков начинается обычно хорошая и обильная ловля щук и плотвы. Днем тогда видишь везде по сторонам, ближе к берегам озера, большие артели рыбаков, тянущих надо льдом через проруби свои мрежи.

Стоишь, бывало, при береге и любуешься картиной пробуждения этого озера, как жизнь закипает везде. А ночью, бывало, другая картина, от которой тоже не вдруг оторвешься. Это рыбаки с огнями на лодках и с кострами на берегах выслеживают и бьют острогами щук. А этот разлив реки? Как она мчит свои мощные и мутные воды; как льдины несутся по ней, нагромождаясь часто одна на другую! Не хочется, право, оторваться от этой картины, и долго-долго, бывало, стоишь тут, любуясь оживающей природой. Несчастных случаев с людьми немного бывало. Но все же бывали. Вот как лошади тонут в последние дни зимней дороги недалеко от берега, проезжая через озеро, так это не диво: не один раз в день, бывало, бегут рыбаки с веревкой, пешней и досками, чтобы их, провалившихся в льдине, поднимать и вытаскивать, зачастую ушедших всем станом. Но тут дураки и крестьяне! Когда так опасна дорога, все же тянутся обозом через все озеро на базар или с базара! Но чтобы совсем утонуть — это также случается редко. Бывают и у рыбаков не лучше картины, когда их со всей массой озерной льдины, когда перед тем лед на окраинах озера весь разрыхлится, ветром относит от берега к берегу. Бывает тогда нужно целыми днями дневать и ночевать вместе с лошадьми на том льду, при невозможности добраться до берега. Иной раз и разделится та льдина, и тогда между ними бывает открытое водное место. В такую пору ловли той рыбы, конечно, лодки на случай всегда бывают с ними готовы, а потому и несчастий с людьми никогда не случалось. Лошади же с кормом в иное половодье с неделю и более не сводятся со льда, кочуя одни, как в поле цыгане; рыбаки ж на ночлег добираются в лодках домой, а поутру снова на тех же лодках до льда к лошадям. Лошади им нужны для кочевки по озеру и для доставки пойманной рыбы до водной окраины озера, а здесь уже в лодках привозят ее до дома.

Стоишь, бывало, при береге и любуешься картиной пробуждения этого озера, как жизнь закипает везде. А ночью, бывало, другая картина, от которой тоже не вдруг оторвешься. Это рыбаки с огнями на лодках и с кострами на берегах выслеживают и бьют острогами щук. А этот разлив реки? Как она мчит свои мощные и мутные воды; как льдины несутся по ней, нагромождаясь часто одна на другую! Не хочется, право, оторваться от этой картины, и долго-долго, бывало, стоишь тут, любуясь оживающей природой. Несчастных случаев с людьми немного бывало. Но все же бывали. Вот как лошади тонут в последние дни зимней дороги недалеко от берега, проезжая через озеро, так это не диво: не один раз в день, бывало, бегут рыбаки с веревкой, пешней и досками, чтобы их, провалившихся в льдине, поднимать и вытаскивать, зачастую ушедших всем станом. Но тут дураки и крестьяне! Когда так опасна дорога, все же тянутся обозом через все озеро на базар или с базара! Но чтобы совсем утонуть — это также случается редко. Бывают и у рыбаков не лучше картины, когда их со всей массой озерной льдины, когда перед тем лед на окраинах озера весь разрыхлится, ветром относит от берега к берегу. Бывает тогда нужно целыми днями дневать и ночевать вместе с лошадьми на том льду, при невозможности добраться до берега. Иной раз и разделится та льдина, и тогда между ними бывает открытое водное место. В такую пору ловли той рыбы, конечно, лодки на случай всегда бывают с ними готовы, а потому и несчастий с людьми никогда не случалось. Лошади же с кормом в иное половодье с неделю и более не сводятся со льда, кочуя одни, как в поле цыгане; рыбаки ж на ночлег добираются в лодках домой, а поутру снова на тех же лодках до льда к лошадям. Лошади им нужны для кочевки по озеру и для доставки пойманной рыбы до водной окраины озера, а здесь уже в лодках привозят ее до дома.

Но вот освободилось ото льда и все озеро! Еще больше приветней стало оно! А особенно в тихий и солнечный день, когда оно стоит неподвижно. В нем, как в зеркале, видишь отражения: и облака в небе, и храмов, и всяких построек, деревьев, стоящих вблизи берегов. Чудный, очаровательный вид!

Но не то видится в бурное время, когда волны бегут одна за другой. Белые гребни клубятся и тают в пучине воды; вид воды тогда темный и страшный, и беда как с неопытным кормчим буря или ураган застанет на озере. Я лично боялся, когда бы то ни было пускаться на лодке срединой по озеру. Случалось с другими: выедут в тихое время, но наскочившее облачко вдруг заставит все озеро вспениться. Вспомнился мне сейчас один такой страшный из случаев. Рыбаки были далеко на озере. Вдруг поднялась страшная буря. Деревья ломались под корень близ берегов; с одной главы Сорокосвятского храма снесен был крест с железным куполом прямо в сваи берега реки; градом разной формы в величину грецкого ореха и больше было выбито много стекол в домах; и у меня было тогда сколько-то разбито, причем попадавший град так сильно ударялся об пол, что отлетал от него в заднюю стену и, ударившись еще раз, тут еще снова отлетал к передней стене. Но вот утихла стихия… И старые, и малые, дети и жены, сидевшие дома, несутся из всех домов к берегу озера встречать уехавших из дома своих рыбаков. У всех лица испуганные, бледные; иные в голос ревут, дрожат и лихорадочно перебегают с места на место, со страхом ожидая приближающиеся к берегу лодки. На том и другом берегу реки каждый с замиранием сердца поджидал возвращения своих рыбаков. Виден был тогда испуг и на лицах возвращающихся: тихие, бледные и как бы ошеломленные. Возвращался в то время, между прочим, и мой дядя Петр Михайлович Альбицкий, удивший рыбу на озере удочкой. Этому уже другие сказали, что у него была кровь на лице, должно быть, от попавшей градины. Но все тогда, слава Богу, со всеми обошлось благополучно.

Вот такие и подобные случаи меня и сдерживали всегда пускаться на озеро далеко и где было глубоко. Средина озера достигает глубиной до 17 сажен, дно котловиной, песчаное. Вода чистейшая и светлая, к чаю самая мягкая и приятная. Летом всегда я ездил, во все годы священства, за водой в лодке; первое время с ведерными бутылями с Уршела. Но так как я их много о дно лодки расхлопал, погружая рукой прямо с горлышком в воду, то эту затею свою неумную скоро оставил, запасшись деревянной посудой с ведрами. Зимой же всегда ездил на санках с ушатом на прорубь. Живши в Рыбаках, 12 лет почти, я износил там три собственных лодки. На мелком месте на озере любил я иногда на лодке помериться с волнами, когда они в хорошую погоду разгуляются. Бывало рассчитаешь прибой волн с противоположной стороны прямо к руслу реки, в таком направлении и продвигаешься медленно против волн, доберешься до известной точки, а обратно? Ляжешь на дно лодки и предоставляешь доставить тебя домой одному ветру, убаюкиваясь на разгулявшихся волнах. А раз случилась со мной такая оказия. Дело было на Пасхальной неделе. Поехал я за водой, перебирался через пригнанный ветром к устью реки сажен на 70 разрыхлившийся от тепла лед, ехал таким льдом после того, как рыбаки проехали на своих пятидесяти-шестидесяти лодках по проторенной уже водной дорожке. Благополучно пробрался к светлой и чистой воде, наполнил ею взятую посуду и возвращаюсь назад. И только что въехал между льдом в ту же самую дорожку, как дорожка сомкнулась и меня сжало тем разрыхленным льдом — ни туда, ни сюда. Ну, скоро ли тут, конечно, выберусь я с одним веслом? Вижу, с обеих колоколен смотрят на меня ребятишки, как я изо всех сил мучаюсь выбраться. И эти 70 сажен я кряхтел и надсаживался часа два с лишком! Приехал домой весь мокрый от пота. И с тех пор стал я умней: таким дорожкам не доверяться много!

Теперь я скажу о новой и чудной картине на озере, которая пленяет зрение каждого и долго потом остается в памяти раз увидавшего ее. О ней я должен сказать в связи с здешним праздником того «Шестого воскресенья», о котором я уже мельком помянул в своих записках. По местному преданию, этот праздник введен в Рыбную слободу со времени царя Петра Великого, когда он (первый) устроил и спустил на озеро ту лодку, которая теперь хранится близ села Веськова на так называемом «Ботике». В церковном торжестве этого дня принимает участие не только все духовенство и жители города, но и те тысячи народа из окрестных сел и деревень, которые приходят на этот день.

С раннего утра в этот день рыбаки на ногах: они строят из лодок «связни», застилая посверх их досками, чтобы своевременно подать их к городскому мосту и здесь принять крестный ход, подходивший тогда из собора, изо всех церквей города со многими хоругвями и местными чтимыми иконами тех церквей и монастырей Переславля. И вот здесь, разместивши те святыни и духовенство, которое все в облачениях, на этих связнях, отправляются обратно по реке в рыбацкие храмы. Тысячи народа сопровождают этот крестный ход по обоим берегам реки. Непрерывно слышится звон колоколов со всех церквей, расположенных поблизости к этому ходу. Чудно глядеть тогда на эту плавно движущуюся по воде картину, с мерцающим блеском, при солнце, от икон и хоругвей. Это удовольствие и духовная отрада бывают одинаковы для всех: и для тех, которые плывут на связнях, любуясь идущим дорогой народом, и для тех, которые дорогой идут, любуясь плывущим по воде крестным ходом. Но мне лично было большей отрадой и духовным наслаждением встречать этот ход, стоя с крестом на воле у паперти храма (в этот день я всегда служил у Введенья, как в главном храме: Четыредесятский — приписной). Какой-то волшебной казалась мне издали эта картина! Как она, при изгибах реки, то развертывалась, то сокращалась, как будто по чьему-то веленыо, тогда как, в то же время, все живое на связнях стоит неподвижно. Чудная, живая картина! 12 лет я жил в Рыбаках, 12 раз встречал этот праздник, казалось бы, год от года должно бы стушеваться мое впечатление, но этого не было: я не замечал в себе перемены к этому ходу за все то прошедшее время. После обедни, которая всегда отправлялась при мне в том и другом храме соборне, крестный ход выезжал в том же порядке на озеро для водоосвящения.

Там во время молебна все связни стоят неподвижно, и до берега едва доносится пение. Десятков пять-шесть лодок то и дело снуют там же близ центра с хоругвями. А на берегах обеих церквей видна с озера также неплохая картина: там море голов разного пола и возраста со всевозможным цветом костюмов: настоящий букет из разных цветов! Куда ни кинь взором, везде хорошо! Этот праздник отправить, конечно, стоило рыбакам немалых затрат! На издержки его каждогодно ассигновывалось, бывало, из общественных денег до сотни рублей, а случалось иной год и больше. В дурную же погоду, конечно, нет тех картин. Помню, было однажды, когда на озере был такой ураган, что немыслимо было сдержаться на связнях даже в реке, где много тише, между церквами. Тогда и из города прибыли с ходом одни только связни, и народу почти никого, а обычно связней бывало не менее десятка. Через реку тогда, на время молебна, перекинут был особый канат, который и сдерживал лодки.

Любил выпить в этот день рыбачок. Весь этот день у него бывают гости. Я не знаю, были ли тогда какие дома без гостей. Взад и вперед на реке и на озере на лодках гуляет молодежь и не одной только Рыбной слободы, но и многие городские, у кого есть свои лодки. Таких гуляющих лодок в этот день можно насчитать близ сотни. То в одной, то в другой стороне тут слышится гармоника, гитара или балалайка с мандолиной, а тут же невдалеке лодки с девицами распевают свои песни. Не знаешь, где и что слушать! А на улицах тоже гулянье с весельем. Здесь у редкого дома не сидят под окнами замужние женщины или старые девицы с своими гостями. То на одной, то на другой стороне танцуют на улицах парни с девицами или же хороводом ходят всей улицей с веселыми песнями. Я до сих пор не утерплю, хоть под вечер, но непременно пройтись туда к прежним знакомым на чай и чтоб не взглянуть, как гуляет рыбак. А главные хозяева дома, многие из старших рыбаков, в этот же день, вставши рано за дело, а после обедни, с устатку и с праздника, выпивши довольно с гостями, уже успеют от лишнего угару и выспаться где-нибудь на полу в доме или в бане. (Почти у всех рыбаков для просушки снастей, которыми ловится рыба, за двором дома имеются бани.) Ходишь, бывало, по домам с святой водой и нередко приходилось сталкиваться с пьяной картиной. А наутро после праздника, часов около пяти утра, эти старшие — хозяева дома уже опять на ногах. Теперь у них спозаранку у старосты той слободы, который заведовал устройством хода, идет мирская попойка: допивают то, что осталось вчера от приема привезенных на связнях гостей: служащее духовенство, певчие, хоругвеносцы и др. А как мало будет чем похмелиться, так у них найдется, как делу помочь: тут они сообща пропивают те деньги мирские, которые даются на чай за допускаемое ими право охоты на удочку в озере на все лето некоторым известным и нужным им в иное время лицам. Одним словом, голова и в этот день у всех хорошо затуманится, и едва-едва они выходятся только к вечеру третьего дня приняться за свою работу на озере. Так весело справляли рыбаки в мое время «Шестое воскресенье»! В этот день и у меня, бывало, справлялся праздник в кругу своих родных и близко знакомых. Стол тогда у меня состоял больше из рыбного; тут была она у меня во всяком виде: вареном и жареном, заливном и копченом. И все это было добровольным приношением пред праздником рыбаков. Добры они были ко мне. Иной раз, бывало, и не знаешь, кто тебе ее и принес! Случалось, когда встанешь утром, у меня на окне или на полу через форточку она уже положена неведомой рукой. Первое время, бывало, из простого любопытства, подойдешь к рыбакам поглядеть, как они вынимают к берегу запущенный невод, и никогда не уйдешь от них с пустыми руками, чтобы не наградили пойманной рыбой. Было мне тогда как-то даже совестно, как будто бы я к ним для этой подачки и подходил! А потому самому я в дальнейшей жизни уже стал воздерживаться от того любопытства: не подходил к ним близко, хотя меня иногда к ним и тянули другие мои близкие и знакомые, интересовавшиеся их ловлей. В первый год жизни в Рыбаках, интересуясь, я даже в одно время завел запись приносимой мне рыбы. И вот в один зимний сезон тогда у меня было записано, помню, одних сельдей до 450 штук. Низший же сорт рыбы, вроде плотвы, они даже стеснялись давать. Нередко тогда я излишком своим делился с родными, посылая копченой по почте. Правда, год на год не приходилось это приношение: когда у них в сети плохо, то и у меня на столе недочет, а у них хорошо, и у меня тогда ловко! Никакой бедности я, здесь живши, не испытал: отказывать себе ни в чем не приходилось, на все хватало получаемой доходности. Во все годы жили в Рыбаках с прислугой. Излишней роскоши, конечно, не было у нас ни в чем; в жизни своей во всем старались держаться золотой середины.

Вот своим помощником в службе, псаломщиком Петром Григорьевичем Ремезовым, с первого же дня я был очень опечален. Это был уже в псаломщики никуда не годный человек: ни петь, ни читать, вследствие старости, — ему было уже лет под восемьдесят. Его голосом за службой можно только детей пугать, как правильно мамаша-теща о нем выразилась: он в пении как будто выкрикивал: «а-а, я вас съем!» Но в то же время, надо правду сказать, был задорный старик! Все бы ему хотелось на клиросе, несмотря на свое уже убожество, во всем руководить, он как бы и не нуждался в помощниках. Бывало, покойник нарочно собой заставляет книгу другим, по которой петь надо. А когда попросит, бывало, иной уступить ему что-нибудь по службе прочитать, так не тут-то было: «Я и сам без тебя сумею», — скажет в ответ. А вот Апостолом, чтобы прочитать другому за обедней или во время венчания, то он этим Апостолом тогда, мне жаловались, прямо-таки торговал! Как дадут ему гривенник, то уступит: доходная была статья! Не раз я его, бывало, просил, чтобы не препятствовал другим читать или петь, — страшно обижался! Иной раз пустится даже и в грубость: дескать, «я вашего брата больше десятка на своем веку изжил, я пять архиереев встречал, и они все ко мне благоволили, а архимандритам и счет позабыл». В большие праздники он любил всегда подвешивать на шею золотую медаль, которой был награжден еще задолго до меня за 50-летнюю службу в должности псаломщика; и когда он при ней был, тогда тут ему, бывало, лучше и не говори ничего поперек и не проси: «А это что?» — указывая на нее, скажет. Об очках он не имел никакого и понятия, видел до конца хорошо. Удивительно, как он был крепок и здоровьем, не по годам! Как быстро, бывало, он входил на колокольню звонить! Его и в гроб положили, когда ему было около 85-ти лет, с здоровыми зубами. Достоинство его, как псаломщика, было то, что такого исправного к службе или какой-либо требе приходской после него я не встречал ни в одном, в этом справедливость требует ему честь отдать! Жил я с ним все же дружно, никогда не избегал его сообщества. Ему была раз явлена настоящая милость Божия, если только чудом назвать нельзя! Дело было на Страстной неделе в Великий Четверг, в самый разлив реки. Вечером, после чтения двенадцати Страстных Евангелий в Четыредесятской церкви, пошел он через реку плавучим мостом, около церкви Филиппа апостола на Введенскую сторону, где он жил в собственном маленьком домике. И не заметил он, что средина того моста разобрана, чтобы пропустить идущий по реке лед. И вот оступился прямо в воду, но не весь утонул, а по грудь, хотя глубина реки здесь весной не менее шести аршин (четыре метра). Волнами быстро понесло его по течению, а он, словно апостол Петр, поддерживаемый за руку Спасителем, — плечами и головой поверх воды! Тут и другой народ шел улицей от всенощной, увидали его, подъехали на лодке и едва-едва его, намокшего, втащили в лодку. Отнесло его тогда от моста сажен на пятнадцать. От лодки сам пришел домой без посторонней поддержки; здесь, на случай, выпил порошок хины и наутро, в Великую Пятницу, гляжу, заявляется ко мне к Введенью к утрени как ни в чем не бывало, вполне здоровый душою и телом. Услышавши от него историю вчерашнего плавания по водам, я вынес тогда такое заключение, что, только при Божьем содействии не ушел он ка дно от подрясника и тулупа, которые были на нем опоясаны поверх кушака. Когда он ногами погрузился в воду, у него близ груди образовался внутри одежды из воздуха спасательный круг, благодаря которому он и держался на воде. Вот как Бог охраняет нас там, где по человеческим соображениям трудно было бы подобное устроить, чтобы, при иных условиях, не утонуть!

В это первое лето переславской жизни Бог благословил нас рождением первого сына, Володи (4 июля). Надо сказать, что родился он таким длинноголовым к затылку, что я, не видавши сроду новорожденных младенцев, первые две-три недели, когда подходили к нему посторонние видеть, как-то стыдился за его некрасивую голову. Хоть акушерка и разубеждала меня, что голова в первый же месяц будет нормальной, но мало я верил словам ее, думая, что она так говорит в мое утешение. Но оказалось, что она была справедлива: Володя со временем стал, как человек, с головой нормальной. С год или полтора он развивался физически вполне нормально, лишних забот и ухода от нас он не требовал, но потом сильный недуг едва не унес его жизни. Настолько тогда был он плох, что доктор, лечивший его (П.М. Альбицкий), считал его, не говоря о том нам, не жильцом уже на белом свете. Слабило его тогда иной день более тридцати раз в сутки. Много тогда душевной муки пережили мы с Сашей, видя его страдания. Как тяжело было смотреть на него, когда он, обессиленный, изнуренный, бледно-посиневший, смотрел на нас такими страдающими и в то же время уповающими глазенками, как бы умоляя нас облегчить и спасти его от страданий! То вдруг, бывало, явится в нем и желание подняться на ноги и сделать несколько шагов; и вот пройдет два-три шага вперед, и силы ему изменяли, его тут кидало из стороны в сторону. Конечно, мы тогда были неотлучно при нем, подхватишь его тотчас, возьмешь к себе на руки, а он, бедненький, как бы сознавая свое неудачное выступление, так тихо, покорно и молча склонит к тебе на плечо свою головенку и долго-долго лежит неподвижно, как бы чего соображая. О, как тяжело переживать такие моменты беспомощности при болезни своих детей! Помню еще другой случай, когда Володя был еще на руках, маленький, какую тревогу он дал нам в дороге, когда мы, малоопытные родители, пустились в путь с младенцем за 80 верст в осеннее время в телеге, запряженной в пару лошадей, чтобы только попасть на праздник в Шекшово на Иоакимов день! Безрассудны мы были тогда и молоды! От тряски тележной, должно быть, поднялись тогда у Володи такие желудочные схватки, что он целыми часами непрерывно кричал и кричал и ничем не в силах мы были его успокоить. Такой продолжительный плач, например, был во все время остановки на кормежку лошадей в селе Бережок. После этой поездки он опять был беспокоен очень долго какими-то схватками в желудке. Эти два случая болезни в младенчестве, надо полагать, сильно повлияли на его организм в дальнейшей жизни: его вскоре, как-то по лету, замучила продолжительная бессонница, недели три-четыре подряд. Теперь он только тогда несколько минут мог спокойно лежать в легком-легком забытье, когда его держишь и носишь на руках. Ночью и днем тогда у нас с Сашей была уже заведена чередовая, чтобы и нам самим найти лучший покой и заснуть. В дальнейшем росте своем, когда было ему годов пять, опять он доставил нам большую заботу: как-то, играя на дворе в извозчики с лошадкой, он упал с ящика и сломал себе руку. Пришлось тогда врачу раздребезженную кость исправлять и всю руку в лубок загипсовать недель на пять, на шесть.

Теперь я Володю оставлю и вернусь назад к Рыбакам и к своему устрояемому гнезду. С первого же года мы стали втягиваться в хозяйство. Прежде всего, свою землю, которую отвели мне к дому, я обнес частоколом, а потом развел тут огород для овощей, а осенью привез из Шекшова нежинских рябин, кустов смородины, крыжовника, малины и клубники; посадил и яблонек. А на другой год, когда рыбаки устроили погреб и хлев, тогда завел и корову. Между прочим, корову я держал с тех порбессменно до октября прошлого 1926 года. В Рыбаках по летам я сам и сенокосил (чаще косить нанимал), скупая у соседей, поблизости к дому, небольшими лужками, и этим сеном пробивался почти весь год. Также хозяйственным способом добывал и дрова. Во все годы я покупал не сухими, а с базара или тут же при доме у везущих озером мужичков сырыми бахами в три аршина. Пилить и колоть их нанимал. Такие дрова всегда давали мне рубль или больше с сажени барыша, чем покупать готовыми с базара. В год протопить дом вставало мне всего рублей двадцать, а прокормить корову тем сеном — до двадцати пяти. Скоро стал получать от сада и собственные ягоды. Яблони плохо давались, и рябина мало давала плода, должно быть, пришлась не к земле.

Не худо дела мои шли и по службе церковной и частной. Так, с 1896 года я заделался законоучителем в Христорождественской церковно-приходской школе и в том же году был выбран членом уездного отделения Владимирского епархиального училищного совета, в каковых должностях состоял до революции 1917 года. По отделению получил даже орден Анны третьей степени. Хорошо наладились и отношения с рыбаками, в которых не видел я к себе дурных отношений за все служебные годы у них. При всех случаях их радости или горя без священника они никогда не обходятся и в домашней жизни. Правда, на крестинах младенцев я старался как-нибудь отказаться от предлагаемого чая, но на многих все же бывал и на этих, принятых у них в среде своих родных, поздравлениях с новорожденным сыном или дочкой. На браках же и поминальных обедах приходилось быть всегда, так как отсутствие мое в этих случаях считалось как бы некоторым унижением и обхождением их в глазах других. Удивительно прочно годами сложилось в них то доброе христианское сознание, что благословение Божие для них необходимо в жизни при всяком благом деле и начинании. И вот, бывало, без молебствия: начать строить дом, или войти в новый дом, без молитвы отдать ребенка в школу, выдать дочь замуж или женить сына, без молитвы начать ловлю сельдей на озере и т.д., — они не начнут то или иное предприятие без благословения Божия, а непременно обществом, если дело общественное, а где частное, то семьей, или членом семьи, но непременно служат молебен или в храме, или же берут иконы на дом…

…«Лида, ты кто?» И она так серьезно и мило ответит: «Я женщина, а Володя мужчина». И с тех пор ее и окрестили названием «женщина». На общей карточке снята она на самой средине на руках у мамаши, которая тогда предпочла ее всем внукам, которые были тут меж нами. Ко всем-то, бывало, она шла с одинаковой лаской, и за это ее полюбили тогда как взрослые, так и малые дети. Но недолго судил Бог нам ею утешаться. Прожила она после этого свидания со всеми родными ровно два месяца. Много мы слез тогда о ней положили. В последние дни ее жизни такой угнетенной тоски, такой муки душевной, словно как мы за всю жизнь и не видели! Очень мучительно было смотреть на нее: как сильно боролась она с своей смертью, как периодически, приступами, час от часу сильней и сильней душил ее круп! Всего проболела она дня два-три. Да и того еще меньше, так как за день до смерти, в самую средину дня, болезнь ее отпустила и была она, как здорова. И мы тогда было обрадовались за ее спасение, как в том же был уверен и навещавший ее в тот день фельдшер. Но к вечеру стало ей хуже. Во время приступов удушения крупом она вся синела и бросалась руками, не давая отчета. Раз так сильно она вцепилась мне в бороду, что я готов был заплакать от боли и крикнуть на весь дом. Милая, милая Лидочка! Помню, в последний час перед смертью, как будто она, казалось мне, сознавала, что наступают последние минуты жизни ее, и что нужно проститься со всем, что было ей мило. С сильным хрипом в горле, вдруг просит она: «На кухню меня снеси, в кабинет, в спальню и зало», — потом говорит: «Меня бы на горшочек». Что было тут в нашей душе? Это может понять только тот, кому самому приходилось пережить такое же несчастие, видя своими глазами, как жестоко, мучительно, злостно расправляется неумолимая смерть с своей беззащитной невинной жертвой. Умерла она спокойно, как только положили ее на стол. В это время Володе было четыре года. Во все время болезни Лиды он был отдан к соседу; с ним мы сносились тогда только через раму, боясь заразить. Дозволили ему посмотреть на мертвую Лиду тоже через окно; не знаю, помнит ли он это? Болезнь эта всегда считалась заразительной, а потому, со смертью Лидочки, мы сначала тревожились и той мыслью — придут ли Феодоровские родные отпевать и хоронить нашу бедненькую девочку? — так как там тогда были еще малые дети. Но спасибо им, тоже скажу и сейчас, что все пришли тогда, ничего не боясь. Н.И. Охотин и дедушка отец диакон с супругами, тетя Евдокия Михайловна провожали вместе с нами до Никольского кладбища (отпевали монастырские певчие) и потом, придя в дом, не отказались и от поминальной трапезы. Слезы часто в то время душили меня; в моем представлении еще ясно, одна за другой, проносились картины страданий и смерти дорогой моей дочурки.

Помню еще, на наши телеграммы в родные места, какие тогда сердечные и задушевные письма получили мы от всех родных. Даже и дети их, узнавши о Лидочке тогда, как писали, — как приуныли! Особенно чувствительно было письмо от папаши, и мы, читая его, только плакали. Тяжело было нам на душе, конечно, до слез, когда получили еще из Шекшова общую карточку, где мы увидели Лидочку, словно живую. Много тут опять дорогих воспоминаний о ней пронеслось. Ходили мы с Сашей на ее могилку чуть ли не каждый день недель шесть. Жаль и очень жаль было ее, бедненькую!

Этот печальный случай с покойной моей Лидочкой, между прочим, перевоспитал мою черствую душу. Раньше я думал, когда при погребении видел в приходе слезы родителей по малым детям: «Ну, что они так плачут, убиваются по умершем младенце, когда в нем еще не пробудилось ясного сознания к окружающему миру? Господь с ним, что умер!» Но какая была это грубая ошибка с моей стороны, если б только они знали, какая обида для родителей, что так холодно бьется мое сердце к чужому горю при подобном суждении! И я теперь уже никогда не смотрю так на горе людское при смерти кого бы то ни было, а самому даже бывает жалко покойного, когда плачут родные по нем: теперь у самого нередко в глубине души прошибаются слезы.

Папаша из Шекшова, между прочим, по поводу смерти Лидочки писал тогда нам: «Не горюйте… ищите утешения в том, что теперь и от Вашей плоти и крови есть детище у Бога в Царстве Небесном». И буди, буди с Вами обоими теперь это Царство Небесное: и тебе, моя милая Лидочка, и тебе, любвеобильный при жизни, папаша! Спите спокойно, мои дорогие! Память о Вас во мне не заглохла: каждый день, ложась на ночь в постель, я благословляю Ваши могилки, и с неизменной любовью до сих пор вспоминаю я Вас.

В начале своих воспоминаний о приходских храмах я сказал, что в них не было живописи, не было даже никакой красочной уборки, а простая побелка известкой, вследствие чего пустые стены казались очень невзрачны, они вызывали на сердце печаль, словом, убожество их не соответствовало святости места. Но скоро, на радость мою, и этот недостаток в храмах пришлось удалить, благодаря отзывчивости на ту мою заботу и печаль церковного старосты Четыредесятской церкви, богобоязненного, доброго и правдивого простого рыбака — Ивана Васильевича Дыбцына. На мое предложение украсить храм он со всей душой отозвался на это святое дело и стал сберегать, отказывая в другом церковном расходе, копейки церковной кружки на это богоугодное дело. И так ему Бог помог скопить рублей восемьсот. На эту сумму и подряжен был живописец — Василий Петрович Шманаев, который и сделал приличную живопись в холодном храме. К освящению же храма, на которое был приглашен хор соборных певчих, помню, я лично обошел всех рыбаков с подписным листом, располагая пожертвовать кто что может на покупку свеч к паникадилу и налепков к местным иконам. И вот тогда у нас и получилось, благодаря отзывчивости прихожан, торжественное Богослужение с праздничным освещением всего храма на духовную радость всех любящих благолепие храма. Покойный Иван Васильевич сиял от радости, он жил той минутой, что Бог привел ему первому привести храм в такой благолепный вид, в котором он еще не был ни разу от начала своего создания. Я же сам, думаю, радовался тогда больше всех, так как инициатива этого дела и самый подбор живописных картин на стенах и в куполе храма — это была моя, и что мне привел Бог теперь через доброту и усердие других, но все же привел Бог, осуществить свое сердечное желание видеть благоустроенным свой приходской храм. А года через три после сего освящения усердием и старанием того же церковного старосты благоукрасился живописью и теплый предельный храм за 450 рублей тем же живописцем Шманаевым. В мои годы хорошим рачителем об этом храме был еще прихожанин, крестьянин — рыбак Василий Иванович Носков. Этот два раза в год всегда, бывало, жертвовал к большим праздникам большие налепки для всех икон храма, покупал свечи иногда и для паникадила. После ухода меня из прихода был он и старостой здесь. Царство Небесное Вам обоим, радетели храма!

Не так дело обстояло в первое время в Введенском храме. Старостой здесь был прихожанин — ростовщик, с богатым карманом, говорят, до сотни тысяч рублей, но страшно скупой, настоящая скряга — это Василий Васильевич Шаврин-Рыльский. При нем церковь топилась два-три раза в неделю, всегда перед теми днями, когда предполагалась церковная служба, вследствие этого здесь часто угорали. Тут я раз так угорел во время обедни, что язык мой только бессвязно едва мог лепетать другим непонятные слова. Упал бы я тут непременно, быть может, без чувств, если б только вовремя не догадался распаковать в зиму замазанной рамы, через которую в летнее время проветривался храм. Святые Дары после обедни тогда я не мог потребить, оставив их на престоле до следующей службы. Причастился же во время обедни тогда самой малой долей, как причащаются дети-младенцы Святой Крови. Едва тогда из храма приволок я в дом свои ноги. Весь этот день до позднего вечера не выпил я капли воды, не говоря о еде, и вот, благодаря этому воздержанию сберег себя я, а Господь охранил Свои Тайны во мне.

Скуп был этот староста до того, что часто псаломщик П.Г. Ремезов из дома носил свои угли в кадило. А как он, теперь покойный, бывало, следил, чтобы не взял я лишний раз хорошего креста, Евангелия или облачения в службе! Не предугадаешь, бывало, наденешь ту ризу, которая ему не по духу, бежит прямо в алтарь и замечает тебе, что я без времени изношу эту ризу в портянку. Тяжело тогда было на сердце! Ведь я сделал это совсем неумышленно, не для того, чтобы, например, вывести его из терпения, чтобы стать ему поперек; нет, во мне тут не было никакого ехидства, тем более, так сказать, казового форса, чтоб себя нарядить в лучшую одежду: за службой в храме, да при таком контроле, я был далек тех мелочных мыслей. В первые годы священства я сильнее сознавал, что не внешние украшения в служении Богу нужны мне, а нечто другое, существенное: сердце чистое и душа, близкая к Богу. И вот, бывало, за службой и поболит душа, при таком его грубом обращении; гнева же и злости не было у меня на него, я сознавал, что он ведь «не ведает, что делает»… И Господь меня тогда скоро с ним разлучил; а служил он при храме лет тридцать пять. Его пришлось благочинному выставить из старост по указу консистории за неподчинение и неисполнение воли епархиального начальства. А за что? Это для Вас, читатель, неважно! Но так как эта выставка случилась при мне, прослужившем с ним три года, то и виновником ее считал он меня, что я преподнес ему такую пилюлю! Моей совести и честности, моим убеждениям на его бранные слова — он не поверил. И вот он бросил тогда свой приход, ни разу с тех пор не заглянул в свою церковь и со мной стал избегать всякой встречи. Стал ходить молиться в Никольский монастырь, где всячески ублажали и клали поклоны пред ним игуменья и прочие начальствующие монахини. Бывало, придешь к нему в дом со святой водой, пред носом проскочит, убежит в соседнюю комнату или на кухню; а чтоб помолиться при мне, или кивнуть головой на мой первый привет, это ни-ни! Дулся он долго тогда на меня. Под конец же всего, видимое дело, он в душе примирился со мной — все мои отношения к нему за все время убедили его, что в жизни его я не внес ему зла, что я остался и теперь тем же, чем был и раньше. И вот он тогда, между прочим, когда матушка игумения Антония стала искать для монастыря старшего священника, то он, Шаврин, первый подал за меня свой голос, чтобы она взяла меня к себе в монастырь, как одного, по его мнению, лучшего из священников. Скажу откровенно, что эта его рекомендация тогда меня порадовала; мне стало тогда легко на душе, что я теперь не значусь врагом и недоброжелателем для другого и что теперь у меня в моей пастве мир и покой в душах всех по отношению ко мне, потому что других открытых недругов в приходе не было, как и теперь нет у меня.

После него, с выбором другого старосты — Семена Гавриловича Котюнина и Введенская церковь потянулась за Четыредесятской. И здесь с этим старостой сделана была тем же Шманаевым живопись на стенах и куполе холодного храма. И здесь также руководил я выбором стенных картин. После же смерти этого старосты сыном его, поставленным старостой же, была сделана живопись (но уже по уходе моем) и в теплом храме, так что в настоящую пору оба эти рыбацкие храма являются вполне благоустроенными и внутренним видом стали нисколько не хуже других городских церквей, а многих и лучше.

В эти годы у меня нарастала прибыль и в семействе. 1899 года июня 30 дня родился сын Сергий. Этот ребенок с виду собой был миловидней, чем первый — Володя и второе рождение — Лида. Только глазами своими еще в младенчестве он нас удивлял: смотрел как-то боком. Помнится, когда впервые было обращено нами внимание на его подозрительное зрение, это было то время, когда его, распеленутого, оставляли барахтаться ручонками и ножонками на постели кровати. И вот найдет, бывало, своими глазенками горящую лампаду на стене перед ним, глядит и глядит на нее так пристально, держа головенку всегда как-то боком. Правда, мы им любовались в то время, нам казалось, он занятно так смотрит; нам и мысль не приходила тогда, что он родился с ненормальным зрением, как это обнаружилось, когда он уже стал бегать ногами. Володя был очень рад этому меньшему брату, полюбил всей душой он его, и везде-то он, бывало, как старший, нянчится с ним. Дружно жили они меж собой. Один без другого — никуда. Но вот появилась у них и сестренка, которую мы назвали, в память покойной сестры же, Лидочкой. Родилась она 7 октября 1901 года. О ней не помню что-то, как она росла в младенчестве: должно быть, не стушевываться ли стали мои наблюдения с годами? Одно только можно сказать, что всех детей одинаково мы оба любили и растили так же, как и первых, со всеми заботами, любовью и лаской. Полагаю, что не ошибаюсь сказать о ней только то, что народилась так быстро и скоро, что я не успел привести акушерки, прибегаю домой от нее, а Лидочка уже пищит; акушерка пришла с опозданием. При Саше была тогда мамаша.

Последним родился в семье (27 мая 1904 года), это будет пятым рождением, — третий сын Александр, названный нами именем Шура. Об этом вовсе не знаю и не помню, сказать из младенческой жизни. На основании этого с положительностью можно сказать как о Лиде, так и Шуре, что развивались они оба в нормальных условиях роста, иначе в моей памяти сохранилось бы все, что было в их детстве-младенчестве тем или иным уклонением в стороны. Итак, стала наша семейка в шесть человек: я, Саша, Володя, Сережа, Лида и Шура.

Теперь вернусь опять к наследнику Володе. Помню, как в одно время, за простой каприз его, я два раза шибко хлестнул его по заднюшке концом своего подрясника. Надо сказать, что я, при капризах детишек и упрямстве, изредка прибегал к этому средству, желая самым видом длинной полы одним страхом заставить их присмиреть. Приходилось иногда и хлестнуть той полой того или другого, и всегда обходилось то хлестанье тихо и мирно без нанесения сильной боли. В этот же раз я ошибся в расчетах своих. Там на дне полы, должно быть, из кармана когда провалился, незаметно приютился в треть вершка винтик железный. И вот я размахнулся, как раньше бывало, брал страхом заноса руки, да и приложил ему с силой к той части. Он же как взвизгнет тогда! Я же подумал, что он этим криком своим хочет взять верх своему капризу надо мной и еще тогда разок приложил! Сильнее прежнего взвизгнул и он. Я усумнился: что-нибудь неладно в поле. Ощупываю, и вот там лежит винт. В холод бросило меня: это вышло настоящее бичевание невинного ребенка! Но ошибка сделана, ее не воротишь. И давай скорее тогда его целовать и ласкать. Он же, несчастный, принял тогда такое мое обхождение с ним, как ласку и доброту отца, и тотчас же успокоился от слез и с такой же обходительной лаской подарил меня своим преданным и любящим взглядом. Как мне было тогда стыдно перед ним, так стыдно в душе за себя! Об этой ошибке своей в течение жизни вспоминал я всем детям не раз: так глубоко засела она!

В детстве, до обучения грамоте, Володя опять сильно хворал, на этот раз уже коклюшем. И только отхворал он шесть недель, как вдруг с ним сделался повторный на шесть недель. Во время этой болезни с ним раз был загадочный случай какой-то странной особой болезни, которая нас страшно перепугала тогда. Днем он был какой-то задумчивый, тихий, приунылый, все же гулял на улице. К вечеру же он окончательно слег в постель: лежит тихо, но ничего и не говорит. Видим, что-то творится с ним неладное: скорее к доктору. Одновременно тогда пришли к нам сразу двое: Петр Михайлович и Павел Викторович Модестов, приезжавший тем летом повидаться и погостить у родственников в Переславле. Осмотрели больного внимательно; в пятки ног кололи иголкой, но нет чутья у Володи, молчит, ничего и не говорит. Так и оставили его до утра без лекарства, удивленно покачивая головой то тот, то другой. Пролежал ночь Володя почти без движения, ничего не давая нам знать о своем состоянии. Поутру взяли мы имевшуюся у нас для катанья детей трехколесную коляску, положили в нее больного Володю и повезли в Никитский монастырь помолиться. Там почитали об нем, как о болящем, молитвы; помолились пред ракой угодника Божия преподобного Никиты, попоили водицей святой, и едем назад к Переславлю домой. И что же? Наш Володя стал вдруг оживать и сделался вовсе бодрее; он готов был дорогой идти вместе с нами. Привезли в Рыбаки, и больной наш пошел вдруг на улицу. Потом Петр Михайлович заезжает к нам с озера и спрашивает: «Где же больной?» — «На улице больной наш, гуляет!» — мы отвечаем. Удивился наш доктор! Тут же тогда ему мы сказали, как ездили с ним помолиться в Никитский. Выслушав нас, говорит тогда нам: «Видно, помощь-то Божия сильнее нашей, врачебной» и сказал, что, уходя вчера от больного Володи, предполагал он видеть сегодня его не таким, чем он есть в настоящую пору: что он будет или идиот на всю жизнь, или же должен совсем умереть.

«Помни же это, сын мой Володя! Не забывайся — живи; помни, что милость Господня была над тобой, и это нам о тебе до сих пор в голову крепко засело! Два раза ты был предназначен врачом земным сойти в мать-сыру землю: не забывай же ты Бога и всю жизнь неотступно держись за Него!»

Но этим, что было, еще не окончился его болезненный возраст. Было ему годов восемь. Приезжала к нам тем летом ивановская родня всей семьей. А от нас, уезжая, захватила с собой и Володю в Иваново, чтобы оттуда всей семьей же, теперь и с нашим Володей, чтоб веселей было детям, съездить в Саров к преподобному Серафиму. Из Сарова эта семья прибыла и в Шекшово, куда и я, всей семьей, приехал из Переславля повидаться с родными и пожить сельской природой. Но в этот раз приезд наш в Шекшово удовольствия нам немного представил: Володя захворал корью. По случаю этой болезни безо времени уехали и ивановские, да и нам, с детьми, ничего не оставалось там делать, как тоже поскорее уехать, чтобы не расхворались все дети. И мы тогда немедля уехали. В дороге домой у Володи был полный период выступления сыпи на теле. Бдительно мы тут следили за ним, как бы не осложнить дело с болезнью, боясь, как бы не застудить его корь. Благополучно прибыли в Переславль. Здесь, несмотря на переутомление и болезненное состояние, после продолжительного путешествия по дорогам в Иваново, Саров и Шекшово, помню, как рад был Володя увидеть свой родной дом. По приезде он везде сначала тотчас побывал; на дворе, в саду, в огороде; посмотрел и на близкие к дому места. И потом только слег дохварывать корью. Все дети тогда в этот раз у нас перехворались, но не так уже трудно, как Володе пришлось. Последние из детей даже выдерживали корь на ногах. У Володи же после кори получилось осложнение: в ухе нарыв. Жар тут поднялся в нем больше, чем с корью. Но удивительное было у него и терпение во время болезни! Капризов у него почти не замечалось; бывало, или лежит спокойно в постели, а то вдруг встанет на ноги, как будто здоровый. Удивлялись мы его настроению, но за это мы тогда как-то больше его и жалели. А в последний день его хвори мы даже струсили за него не на шутку, когда градусник показал в нем 41 градус жару. Вынесет ли — подумалось нам. И вот тогда в доме мы его даже причастили на случай. Исповедовался он тогда у меня в первый раз только в жизни. И, слава Богу, после причастия в тот же день жар у него стал спадать: нарыв в ухе прорвался. Скоро и все были здоровы.

Наступила пора учить детей грамоте. Это ученье ни у кого из детей от рук не отбивалось. Все шло хорошо своим чередом. А Сережа даже усвоил всю азбуку и разбирал слова своей собственной смекалкой, вслушиваясь в свое время и зорко наблюдая наши занятия со старшим Володей. Много помогли ему и те кубики с буквами и картинками, которые мы приобрели для наглядных пособий при занятии с Володей. И вообще, надо сказать, на азбуке ни один из детей не останавливался долго. Этими домашними занятиями чтению и арифметике больше всего руководила детьми Саша, кроме Володи, с которым и я, как с первенцем, пока в охоту, много занимался. На мою долю больше всего приходилось руководить ими по Закону Божию; в чтении же, диктантах и обучении счету я видел, что Саша лучше меня преподавала и скорее меня научала, так я, по лени своей, и не вмешивался в их дело, хотя иной раз, впрочем, мне от нее и крепко попадало за то морально. Но и у нее одной, я видел, труд с детьми не обременял ее много: никогда не приходилось ей выбиваться из сил, как это много раз бывало, занимаясь в школе с чужими детьми; только отнималось у нее этими занятиями время, тогда как я сам в это время часто бездельничал.

Вступительный экзамен в первый класс Володя сдал в числе лучших учеников. По учению я повел его своей дорогой, какой и я шел во время оно, то есть по духовной школе. Но вредно отозвалась дорога до училища на его здоровье, а, может быть, вредно влияла и самая жизнь у воды: он часто стал болеть болотной лихорадкой, при весьма повышенной температуре. Бывало, утром пойдет в школу здоровым, а отгу-да приходит сразу до 39 жару; и опять не выходит из дома неделю-другую. Поправится, выйдет опять на ученье, походит не много времени, снова и снова дома валяется с жаром. Был нанят возить его туда и обратно извозчик, но и это не спасало от той лихорадки. А что плохо скоро стало, то это то, что в грязное время весной или осенью и извозчиков, охотников возить по нашей улице грязной, не стало. Вот тут-то тогда мы и стали задумываться, как бы улучшить нам жизнь, чтоб не подвергать риску здоровье детей, отправляя их в школу такой непутевой дорогой. Но с другой стороны — и к Рыбакам я привык.

Вступительный экзамен в первый класс Володя сдал в числе лучших учеников. По учению я повел его своей дорогой, какой и я шел во время оно, то есть по духовной школе. Но вредно отозвалась дорога до училища на его здоровье, а, может быть, вредно влияла и самая жизнь у воды: он часто стал болеть болотной лихорадкой, при весьма повышенной температуре. Бывало, утром пойдет в школу здоровым, а отгу-да приходит сразу до 39 жару; и опять не выходит из дома неделю-другую. Поправится, выйдет опять на ученье, походит не много времени, снова и снова дома валяется с жаром. Был нанят возить его туда и обратно извозчик, но и это не спасало от той лихорадки. А что плохо скоро стало, то это то, что в грязное время весной или осенью и извозчиков, охотников возить по нашей улице грязной, не стало. Вот тут-то тогда мы и стали задумываться, как бы улучшить нам жизнь, чтоб не подвергать риску здоровье детей, отправляя их в школу такой непутевой дорогой. Но с другой стороны — и к Рыбакам я привык.

И в самом деле: живя здесь, например, в какое удовольствие было иногда прокатиться семьей в лодке на «Ботик», или просто покататься по озеру? Правда, не сразу мы здесь поумнели: годов шесть-семь забыт был нами «Ботик», не вдруг мы узнали ту прелесть природы, которая других туда так часто манила. Когда же мы спознались с тем местом, узнали, как можно там наслаждаться природой, при виде окрестностей города и соседнего озера, как чудно и погулять там по лесу, поискать в нем грибов, детишкам побегать по зеленому лугу, подышать ароматом деревьев, лугов и цветов, пожечь там костры, непременно напиться и чаю на чудной природе, потом выйти к полям, поспевающим рожью, гречихой, овсом и т.д. — вот тогда и приворожил нас к себе этот «Ботик», и мы стали там часто бывать. Бывало, за лето, за теплые дни, непременно раз десять-пятнадцать и более там побываешь. Потом мы узнали и гулянье к «Кресту», где так же немало представлялось отрады, где в сладость души насладишься все той же природой. Часто из Рыбаков ходил я и в лес за грибами, когда был урожай, немало носил и орехов. Показывали, бывало, эту чудную природу у «Креста» и на «Ботике» и своим приезжавшим родным, и этих, бывало, нескоро от себя провожаешь: гостят всегда долго, не видят, как время летит в здешнем житье: так нравился, нравится всем и теперь Переславль! В эти летние месяцы и в город, чего-когда надо купить, не хочется выйти.

А это чудное купанье на озере? Разве не поддерживало оно во мне довольства здешней жизнью, придавая бодрость и свежесть утомляющимся силам? Это купанье доставляло одно удовольствие. И я, бывало, как только прогреется в озере вода, почти первый из всех рыбаков начинал и регулярно купался до поздней осени утром и вечером каждого дня. Купался и днями с своими детьми, но тут большее для того, чтобы хорошенько присмотреть за ними во время купанья. Уж очень дурашен был старший Володя, не знал меры в купанье: бывало, меня изводил, как начнет плавать взад и вперед, часто махая руками, минут двадцать или тридцать, нисколько не отдыхая. Наперед, пред купаньем, он, бывало, измерит длину расстояния между намеченными им знаками — палкой или чем другим, а потом начнет уж и плавать; кончит, начнет вычислять, далеко ли может проплавать? А я же всегда при таком, по моему мнению, неумном купанье, беспокоен был тем: «А ну как от переутомления сердце не выдержит и случится что с ним?» Мои же замечания о том он всегда обходил и был непослушен. Хорошо хоть плавал тогда он по мелкому месту, и это меня не так страшило. Бывало только, все время тут смотришь за ним, не выпуская из вида, на случай беды.

А вот, как сказать, в теперешние годы, Шура?! Этот совсем одурел! Купаюсь я с ним сейчас в Черной речке, где омут бездонный. Не слыхал я еще, чтоб дно его когда кто мог ногами достать! Вот и этот, бесстрашный, иногда тоже начнет проделывать здесь, что раньше Володя. В этих случаях у меня бывает уже с ним не купанье! Слушаться? Упрям стал некстати! И вот, чтоб не раздражать себя больше его поведением и не испытывая никакого удовольствия, скорее лезу из воды одеваться, думая, что и он один без меня долго не наплавает, вылезет скорее из этой пучины! А как не удастся мне мой план? Одевшись, скорее бежишь от него, оставляя его одного на волю Господню. Все равно, думаю, на случай какого греха, я ему не помощник и не в силах переломить свою трусливость и мнительность.

(«Но, назад, назад, отец Евгений! Шагнул вперед на двадцать с лишком лет от Рыбаков!»)

Жизнь моя в Рыбаках была хороша и покойна в отношении прихода. Все мне здесь нравилось, и я долго не думал о переходе отсюда. Только разве (но только уж не как на существенное) можно указать как на недостаток в моей здешней жизни, это то, что сам, будучи от природы любителем попеть и других послушать хорошее пение, здесь в Рыбаках я не нашел себе отклика этому врожденному дару природы. Не могу я сказать, чтобы плохо здесь пели любители хора, особенно когда при моей же поддержке, но все же в душе я не удовлетворялся их пением, и мне хотелось бы слышать другое. Последние годы я завел было здесь и общее пение во время обедни, но настоящего руководителя им среди певчих тогда не нашлось по моему вкусу; одному же мне руководить несовместимо с прямым моим делом у святого престола. Значит, и здесь тогда у меня получалось неудовлетворительное положение. И вот стал я задумываться.

Главное же, почему я стал думать о переходе отсюда на место другое, — это, как я уже сказал, трудный способ сообщения в грязное время с Духовным училищем, где я наметил обучать всех своих сыновей. О гимназии в то время я и не думал. И вот, как раз, в то время освободилось место священника в Феодоровском женском монастыре, где я и раньше, по просьбе отца Николая Ивановича, послуживал. Игумения Евгения и обещалась принять меня к себе в монастырь, но только тогда, когда ей откажет владыка в ходатайстве за отца диакона, моего дедушку, который там долго служил, но семинарию он не кончил. Сергий, управлявший в то время епархией, на это ходатайство игумении отказал; относительно же меня сказал, что это дело возможное. Игумения же, во что бы то ни стало, не уступала решению владыки: она стала искать других ходатайств за дедушку перед владыкой. И это тогда владыку раздражило, и он, помимо игумении, взял да и назначил своего кандидата по своему усмотрению. Говорили тогда, что этот кандидат на монастырское место поступил за данную взятку. А об этом взяточничестве при этом архиерее я писал уже и раньше. Значит, мое дело с Феодоровским монастырем тогда провалилось, хотя мне и хотелось туда поступить.

После этой неудачной попытки все же недолго пришлось мне прожить в Рыбаках. Скоро пошли упорные слухи, что в недалеком будущем будет свободно место священника в Никольском женском монастыре. Там игумения Антония была очень недовольна старшим священником отцом Феодором за его особую близость к монастырю, которая чернила его и сам монастырь. Сначала было предложено ему мирным путем оставить монастырь, минуя скандала. Но эта мера не подействовала, так как отец Феодор ни за что не хотел расстаться с монастырем. Говорили тут много, быть может, и лишнего, — будто им была тогда подкуплена вся консистория, так как затяжка в смещении его была продолжительная. Но и в это время он все же был неисправим в своем поведении. Сама игумения тогда не раз ездила во Владимир к епископу, прося последнего удалить поскорее неисправимого, который конфузит весь монастырь; но боясь греха, письменного заявления о причинах недовольства священником она не подавала; подобное заявление повело бы к формальному следствию обследования всех грязных дел отца Феодора, что могло бы еще больше унизить монастырь. Между тем, игумении я и раньше был люб, и ей хотелось меня взять из Рыбаков. Она еще раньше той грязной истории жизни отца Феодора была знакома со мной. Я нередко служил у ней в храме вместо ослабевавшего временами отца Никанора Фортунатова, который исправлял у ней должность второго священника, пока не был назначен последний. И вообще она не упускала из виду меня ни при каких торжествах монастырских; например, в числе других приглашенных я был у ней на освящении придельного храма во имя Сретения Господня. Словом, я был для нее всегда желательным священником. Епархией в это время правил архиепископ Николай. И вот она, наученная другими, как надо напористо обращаться с этим владыкой, чтобы не было дальнейшей проволочки, поехала последний раз во Владимир, повезла и от меня мое заявление, что в случае удаления отца Феодора я согласен и желаю с своей стороны поступить в монастырь. На этот раз она уже возвратилась оттуда с полным успехом, привезла мне и указ Духовной консистории, что я, по желанию игумении и старших монахинь монастыря, перемещаюсь в Никольский женский монастырь. Одновременно получил и отец Феодор указ о перемещении для пользы службы в рыбацкие храмы, то есть на мой приход. Таким образом, чтобы скрыть скандальную историю безнравственной жизни отца Феодора, о которой знал в то время весь город, он был

После этой неудачной попытки все же недолго пришлось мне прожить в Рыбаках. Скоро пошли упорные слухи, что в недалеком будущем будет свободно место священника в Никольском женском монастыре. Там игумения Антония была очень недовольна старшим священником отцом Феодором за его особую близость к монастырю, которая чернила его и сам монастырь. Сначала было предложено ему мирным путем оставить монастырь, минуя скандала. Но эта мера не подействовала, так как отец Феодор ни за что не хотел расстаться с монастырем. Говорили тут много, быть может, и лишнего, — будто им была тогда подкуплена вся консистория, так как затяжка в смещении его была продолжительная. Но и в это время он все же был неисправим в своем поведении. Сама игумения тогда не раз ездила во Владимир к епископу, прося последнего удалить поскорее неисправимого, который конфузит весь монастырь; но боясь греха, письменного заявления о причинах недовольства священником она не подавала; подобное заявление повело бы к формальному следствию обследования всех грязных дел отца Феодора, что могло бы еще больше унизить монастырь. Между тем, игумении я и раньше был люб, и ей хотелось меня взять из Рыбаков. Она еще раньше той грязной истории жизни отца Феодора была знакома со мной. Я нередко служил у ней в храме вместо ослабевавшего временами отца Никанора Фортунатова, который исправлял у ней должность второго священника, пока не был назначен последний. И вообще она не упускала из виду меня ни при каких торжествах монастырских; например, в числе других приглашенных я был у ней на освящении придельного храма во имя Сретения Господня. Словом, я был для нее всегда желательным священником. Епархией в это время правил архиепископ Николай. И вот она, наученная другими, как надо напористо обращаться с этим владыкой, чтобы не было дальнейшей проволочки, поехала последний раз во Владимир, повезла и от меня мое заявление, что в случае удаления отца Феодора я согласен и желаю с своей стороны поступить в монастырь. На этот раз она уже возвратилась оттуда с полным успехом, привезла мне и указ Духовной консистории, что я, по желанию игумении и старших монахинь монастыря, перемещаюсь в Никольский женский монастырь. Одновременно получил и отец Феодор указ о перемещении для пользы службы в рыбацкие храмы, то есть на мой приход. Таким образом, чтобы скрыть скандальную историю безнравственной жизни отца Феодора, о которой знал в то время весь город, он был  переведен на мое место без его ведома и согласия. Остаться же недовольным таким решением владыки было, конечно, для отца Феодора небезопасно: он мог лишиться при открытии тайны его жизни и самого священства. Вот, например, какой был факт его жизни: жил он с некоей девицей… и вот, когда ей пришло время разрешиться, он, чтобы скрыть концы в воду и не испортить репутации и жизни той несчастной, сумел за своего родного брата засватать и сам повенчал его, а на другой день у нее появился на свет и тот плод любви несчастной. Это все случилось еще тогда, когда он жил со своей законной женой… Со временем он с ней развелся, а сам, спустя лет шестнадцать после той бурной жизни, постригся в монахи, а теперь стал епископом с именем Никиты.

переведен на мое место без его ведома и согласия. Остаться же недовольным таким решением владыки было, конечно, для отца Феодора небезопасно: он мог лишиться при открытии тайны его жизни и самого священства. Вот, например, какой был факт его жизни: жил он с некоей девицей… и вот, когда ей пришло время разрешиться, он, чтобы скрыть концы в воду и не испортить репутации и жизни той несчастной, сумел за своего родного брата засватать и сам повенчал его, а на другой день у нее появился на свет и тот плод любви несчастной. Это все случилось еще тогда, когда он жил со своей законной женой… Со временем он с ней развелся, а сам, спустя лет шестнадцать после той бурной жизни, постригся в монахи, а теперь стал епископом с именем Никиты.

Но, как бы то ни было, с переводом в Рыбаки на мое место он мог смотреть на меня недоброжелательно, хотя я даже словом одним пред ним не был грешен: я никакого поощрения к изгнанию его из монастыря никому не давал. Правда, при сношениях с ним и я не слыхал от него грубого слова, всегда с виду был почтителен он, но на деле же не видать было его расположения ко мне. Пришлось, например, мне с ним прежде всего снестись по поводу разведенного им и мной при домах сада. Я ему предложил, когда пришел к нему на дом, осмотреть тот и другой, и в котором найдем больше количественного и полезного плода, за тот и доплачивать, по условию, деньгами. Но таковое мое предложение не встретило сочувствия: он предпочел все из своего сада выкопать, и выкопанное продать или посадить в другом месте (у него есть материнский собственный дом). Тогда и я уже с своей стороны сказал ему, что все должен выкопать в своем саду и перевезти сюда. Во всяком случае в этом был большой ущерб обоим. Многие пересаженные мною яблони с первого же лета погибли.

Особенно не нравилось мое место в Рыбаках матери отца Феодора, как это было видно по ее нервному возбуждению, когда она приходила, еще до переезда отца Феодора, ко мне в Рыбаки смотреть дом. Она говорила, будто я был виновен в изгнании из монастыря ее сына, и она мне тогда же сказала в расстройстве, что это не пройдет для меня даром, а если и минует меня, то отразится на детях. (Эти слова были знаменательны для меня в дальнейшей моей жизни; запомните их!)

Мало хорошего было мне встретиться в монастыре и с другим священником — отцом Алексием Чижовым, который домогался после отца Феодора, даже стоял на коленях пред игуменией, как последняя мне в свое время передавала, чтобы быть ему настоятелем и старшим священником. Про себя могу сказать то, что это настоятельство никогда меня не занимало; и раньше смотрел и сейчас смотрю на это старейшинство перед другими, всегда так размышляя: да оправдаю ли я его своей головой и своим поведением? Так же я смотрел всегда и на свои священнические награды. Ни одной награды я не получил по просьбе к кому бы то ни было, имеющему силу направлять ходатайства к епархиальному начальству; слова о том ни к кому не заносил о себе во всю жизнь. Я не говорю о том, что смотрю на эти награды безразлично, это неправда, ложь; меня радовала награда, и первое время каждой награды в душе она меня занимала, я как будто услаждался ею. Но такое самоуслаждение продолжалось недолго во мне, скоро я опять оставался в жизни покойным и ровным, и мне хотелось бы верить, что в моем поведении перед всеми не было заметно горделивого взгляда. Но об этом, конечно, судить не мне, а лучше и правдивей скажет другой кто. Сам о себе говорить — человек чаще всего заблуждается; ведь и я создан из той же плоти и крови, как и другой! Не то проявлялось в жизни отца Алексия! Он был как будто только и создан, чтобы управлять всем и властвовать над другими; домогался сильно и наград. Но ведь и я же не виновен был в том, что прожил на свете больше его и по священству был старше его почти на десять лет, а потому, по закону, я и назначен был настоятелем храма безо всякого слова ни с чьей стороны. Тем не менее в душу отца Алексия засело ко мне недоброжелательство с первого же дня, да и в душах своих, правда, мы не сходились во многом. Но об этом я оставлю пока. Мне нужно теперь расстаться, как следует, с своим добрым приходом, с хозяйством и домом, где я жил без полутора месяца двенадцать годов.

Жалко мне было прощаться с обоими храмами, которые только при мне получили такое обновление впервые от начала создания их. Жалко мне было расстаться с сердечной добротой и любовью ко мне своих прихожан, с которыми по все время жил в согласии, мире. Своей воли я здесь не творил, во всем я шел навстречу желанию и просьбе народа, если были они не противны Богу и совести. Иной раз, при болезни ребенка и в ночь еще не соснувши минуты, не хотелось бы мне встать в самую полночь или заполночь — под утро, чтобы пойти дать молитву родильнице в дом прихожанина, но никогда я не отказывал и в этой малой просьбе его, что мог бы сделать, конечно, и после. Вот за такую согласную жизнь и не было у меня с прихожанами ни в чем препирательства, и они полюбили меня; и сейчас, когда узнали, что я ухожу от них, то сильно жалели. Я помещу здесь, к месту, воспоминания в своем дневнике второго сына, Сережи, из которых видно, как все отнеслись к моему переезду на новое место. Привожу дословно речи Сережи:

«Ровно пять лет тому назад — 17 октября 1907 года — мой папа (он был священником) получил известие, что он переводится в Никольский монастырь: его мечта исполнилась. Конечно, он хлопотал для лучшего, но мне и моему брату страшно жалко было расставаться с родным уголком, где провели беззаботно свои детские годы.