«О последних днях отца» (Священномученика Евгения Переславского)

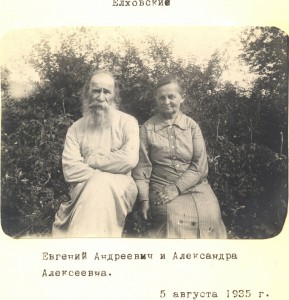

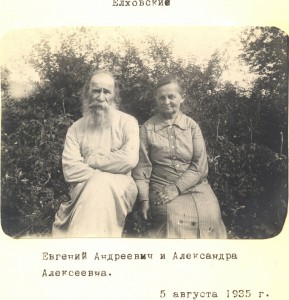

Как-то, еще по лету 1936 года, Александр Дмитриевич Бессонов, хороший папин знакомый и Петра-Митрополитский певчий, сидя с папой за столом на его квартире по Кузнецкой улице, спросил его:

Как-то, еще по лету 1936 года, Александр Дмитриевич Бессонов, хороший папин знакомый и Петра-Митрополитский певчий, сидя с папой за столом на его квартире по Кузнецкой улице, спросил его:

— А как Вы думаете, отец Евгений, не могут Вас теперь посадить (то есть арестовать и выслать)?

— Словно не должно бы, Александр Дмитриевич, — медленно, как бы обдумывая, ответил папа, — уж года мои не те (в то время ему было 67 с половиной лет).

А через год на тот же вопрос он ответил маме:

— Посадят меня, Саша.

— За что же?

— Ведь у меня в храме хор был!

*****

В первый день Пасхи 1937 года, возвратившись домой из храма, обращаясь к маме, папа сказал:

— Ах, Саша, уж проживу ли я этот год, так у меня в церкви все хорошо. У иного архиерея нет теперь такого хора, как у меня. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

И потом в течение года он повторял это несколько раз.

*****

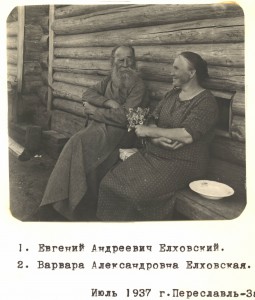

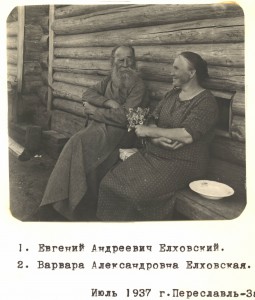

Летом 1937 года, уезжая после отпуска в Ленинград, брат Шура сначала зашел проститься к папе с мамой на Кузнечную, а на обратном пути завернул ко мне на Селитровскую. У меня в это время как раз собрались певцы: Бессонов А.Д., Буров А.П. кое-что попеть. Шура, как любитель пения, тотчас к ним присоединился. Вслед за Шурой явился ко мне и папа.

Летом 1937 года, уезжая после отпуска в Ленинград, брат Шура сначала зашел проститься к папе с мамой на Кузнечную, а на обратном пути завернул ко мне на Селитровскую. У меня в это время как раз собрались певцы: Бессонов А.Д., Буров А.П. кое-что попеть. Шура, как любитель пения, тотчас к ним присоединился. Вслед за Шурой явился ко мне и папа.

— Ах, Шурочка, как я рад, что еще раз тебя увидал, — и полтора часа с наслаждением слушал певцов, перепевших все старинные и новые любимые песни, нередко сам к ним присоединяясь.

— Ах, как хорошо, как чудно, — постоянно повторял он. Подходило время идти к вечерне.

— Ну, Шурочка, прощай, — растроганно произнес папа, стоя посреди комнаты и трижды целуясь с Шурой, — пожалуй, уж мы с тобой большее не увидимся.

— Да что Вы, папа, говорите? — запротестовал Шура.

— Прощай, родной, прощай, уж время мое приходит! Через два месяца после этого папа был арестован и отправлен неизвестно куда.

*****

Когда в декабре 1930 года папа пришел из Александровской тюрьмы, мама спросила его:

— Ну, ты теперь, конечно, уже служить не будешь?

— Теперь-то я и буду служить, — ответил папа, подчеркивая слова, — потому что я знаю, что все равно жизнь моя окончится в тюрьме.

*****

— Большее всего я боюсь, что придется помирать одному на чужой стороне, — неоднократно высказывал папа.

*****

«Время теперь тяжелое, дороги трудны, у всех нужда. Я знаю, что все вы меня любите, и поэтому, если я умру без вас, не ездите на похороны; простимся лучше всякий раз при жизни, — нередко говорил папа, — а меня пусть похоронят только те из вас, кто случится тут».

*****

Папа всегда отличался радушием и гостеприимством, поэтому в дни именин, званых праздников обязательно говорил маме:

Папа всегда отличался радушием и гостеприимством, поэтому в дни именин, званых праздников обязательно говорил маме:

— Ты, пожалуйста, готовь всего больше, лучше останется, чем не хватит.

Особенно он любил угостить тех, кто в данный момент в чем-либо испытывает нужду, в таких случаях он готов был отдать последнее.

Как-то по лету заходят к нам Михаил Дмитриевич и Адриан Дмитриевич, дети Переславского епископа Дамиана, находившегося тогда в ссылке. Жили тогда они в архиерейском Даниловом монастыре, в маленькой комнате, и во многом нуждались. Сели все с гостями пить чай. Папа усиленно угощает пришедших какими-то овсяными или чем-то в этом роде лепешками, которые испекла мама. Все взяли по лепешке, съели. Осталось на тарелке еще штуки три. Папа, считая, что его гости голодные, снова и снова их угощает.

— Михаил Дмитриевич, Адриан Дмитриевич, ешьте, ешьте, ведь у нас их все равно никто не ест.

Общий веселый смех покрыл эти слова. Гости смеялись, взяли еще по лепешке, и папа остался доволен.

— И чего вы, подлецы, смеялись, — добродушно пенял он нам по уходе гостей, — ведь ребята голодные, кто их там в монастыре накормит?

*****

В июле 1924 года отправился папа со мной в Москву к Патриарху Тихону посвящаться в протоиереи. В Москве остановились у родственника, ныне вице-президента Академии медицинских наук Ивана Гурьевича Руфанова, переславца. Руфанов начал расспрашивать, как живут в Переславле знакомые, в частности, благочинный — протоиерей Дилигенский. Папа ответил, что живет он плохо, сильно нуждается, иной день и есть нечего. Иван Гурьевич сказал:

— Ну что бы стоило переславскому духовенству, так его много в городе, каждому дать старику в месяц по полпуду хлеба.

Папа ответил ему какой-то общей фразой, стесняясь сказать, что иной месяц и сам он не наслужит и на половину названного количества. Сытый голодного не разумеет.

*****

Папа очень любил природу, все ее явления, травы, цветы. В грозу он всегда садился у раскрытого окна, с наслаждением наблюдая вспышки молнии, чем вызывал неудовольствие семейных.

Папа очень любил природу, все ее явления, травы, цветы. В грозу он всегда садился у раскрытого окна, с наслаждением наблюдая вспышки молнии, чем вызывал неудовольствие семейных.

— Ах, ничего вы не понимаете, — говорил он в таких случаях, — какая красота, какое величие Божие!

Идя в лес за грибами, он обязательно приносил домой букет цветов. Церковь у него была полна цветами (кроме алтаря) — приношения прихожан и обслуживающих монашенок, знавших его привычки. И в церковь, и из церкви он шел постоянно имея в одной руке маленький букетик из 4—5 цветов. Это дало повод одному из советских служащих, жившему против церкви Петра-Митрополита и потому постоянно видевшему папу, сказать: «У кого что, а у отца Евгения каждый день — Троицын день».

*****

В октябре 1937 года наступила холодная погода с утренними морозами, и цветы давно уже везде исчезли. Папа все же умудрялся ежедневно приносить свежие цветы, не поврежденные морозом. За несколько дней до ареста он внес в квартиру два цветка, пересаженные им: один в плошку, другой в медную кружку, и, отдавая их маме с Лидой, сказал:

— Нате вам мои последние цветы, больше я уже вам цветов носить не буду.

Мама потом хранила эти стебли засохших цветов в той же посуде в течение целых двух лет.

*****

Папа очень любил детей, и даже в тех случаях, когда они, наученные взрослыми, начинали что-либо смеяться над ним, то он благодушно смеялся их выходкам. Раз, придя домой, он рассказывал маме:

«Ах, Саша, насмешили меня сегодня ребятишки на фабрике. Проходил я фабричным двором, чтобы перейти через реку на Духовскую сторону. Около реки увидали меня четверо ребятишек в возрасте 5—6 лет. Кто-то, видимо, научил их «подразнить попа». Встали все в ряд у тропы на колени и преуморительно затянули: «Гошподи помилуй». Я невольно засмеялся, подошел к ним и каждому дал по серебряной монетке. Ах, милые, невинные дети».

*****

Взрослые «шутили» иначе.

Папа всегда раньше имел карманные часы. Носил он их во внутреннем кармане подрясника, на груди, а снаружи к воротнику прикреплял цепочкой. Часы были серебряные, даренные одним прихожанином, а цепочка белая, металлическая. Раз возвращался папа из леса и нес в корзине немножко грибов и цветы. Шел он центром города. Навстречу попадается фининспектор. Заметил цепочку. Остановил.

— Что это у вас?

— Часы, — просто ответил папа.

— Вам их не полагается носить, отдайте сейчас же.

И папа беспрекословно отдал. Происходило это в центре города, против исполкома на Советской улице, на глазах у прохожих, при ярком свете солнца.

На этой же улице в период вокруг тридцатого года.

Праздник Октябрьской революции. У папы часов в 10 утра закончилась служба, и чтобы попасть домой, на Кузнечную, он обязательно должен был пройти по Советской улице. В обычные дни это делалось совершенно спокойно, никто из проходящих священника не задевал, но в дни массовых выступлений всегда находились крикуны, которые считали долгом оскорбить или насмеяться над проходящим священником. Тут смех едва не кончился бедой. Тротуары были полны народа, по дороге ездили грузовые машины, катая детей. Папа шел краем канавы, чтобы не идти навстречу толпы. Один шофер, увидав священника, которого он догонял на своей машине, круто свернул с противоположной стороны и направил свою машину прямо на него. Уже в последний момент, услыхав сзади шум мотора, папа неожиданным прыжком избавился от опасности оказаться под машиной. Папа передавал эту историю в шутливых тонах, а очевидцы — с возмущением. Они говорили, что папа спасся прямо чудом. «Все было устроено так, чтобы намеренно задавить твоего отца, — передавал мне Анатолий Михайлович Савич, наблюдавший всю сцену. — И будь у меня оружие и будь в это время на месте твоего отца мой отец, я бы застрелил шофера».

Февраль 1937 года. Первая неделя Великого поста. Церковь полна молящихся, пришедших к вечерне. Хор на месте. Священника нет. Случай для него небывалый. Вдруг среди молящихся распространяется слух: «Отца Евгения задавили, он ранен». Сообщают об этом на клирос. Все стоят, не зная, что делать. Через 10 минут входит папа. Оказалось: два деревенских мужика, ехавших на подводе, увидали, что по тротуару идет «поп». Не замечая других свидетелей, гуляки разогнали прямо на него подводу и оглоблей придавили его к забору. Сбежавшийся народ стал кричать, чтобы задержали хулиганов, но они благополучно ускакали.

*****

Папа требовал, чтобы мы, дети, обязательно посещали все важнейшие службы первой и Страстной недели Великого поста. Посещение Рождественских, Пасхальных Богослужений было обязательно, равно как и соблюдение постов и сочельников. Также обязательно было посещение воскресных Богослужений и всенощных накануне.

*****

12 октября 1937 года пришли к папе из Рыбаков просить похоронить Михаила Васильевича Вишнякова. Папа удивился.

— Почему вы ко мне пришли? А где же отец Леонид?

— Его, батюшка, нынче посадили.

— Ну, теперь мой черед, — перекрестился папа.

— Почему ты так думаешь? — спросила мама.

— Мой приход самый видный в городе, — и пошел на похороны.

*****

За несколько дней до 18 октября тетя Аня Охотина встретила папу на базаре. Она очень обрадовалась:

— Здравствуйте, Евгений Андреевич, как поживаете?

— Здравствуйте, Анна Ивановна, — как всегда, приветливо ответил он, — благодарю Вас, ничего, только очень беспокойно: душа болит.

*****

Она же рассказывала:

«В воскресенье — 17 октября я была у него в последний раз за службой. Он всегда хорошо служил, ну а в этот раз он служил поразительно. Не я одна, а многие плакали, когда он произносил: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов» и «Пийте от Нея вси, сия есть Кровь Моя, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».

*****

В воскресенье 17 октября, закончив вечерню и простившись с оставшейся в храме сторожихой, монахиней Антонией, он направился к выходу и уже из дверей храма снова громко простился: «Прощай, мать». «Я даже сначала испугалась, — рассказывала потом Антонина, — так как-то по-особенному крикнул он».

*****

В то же воскресенье — 17 октября вечером, когда мама с гостившей у них сестрой Лидой, сидя за столом, занимались различными домашними делами и чтением книг, папа все время был как-то беспокойно настроен, все время ходил по комнате и перепел все знакомые песнопения и много раз повторял особенно нравившееся ему «Во Царствии Твоем», сочинения Панченко. После этого, перед отходом ко сну, долго и много молился, так что мама даже заметила ему: «Что-то ты, отец, сегодня очень долго размолился…» Окончив молитву, папа молча простился со всеми, сделав по низкому поклону на все четыре стороны, чего ранее никогда не делал.

*****

В понедельник — 18 октября 1937 года — папа поднялся в пять часов утра, чтобы идти к ранней обедне. Четверть шестого в крыльцо громко постучались. Папа вышел:

— Кто там?

— Отпирай, крестить пришли, — последовал грубый ответ. Папа отпер. Перед ним стояли двое одетых в милицейскую форму и понятые. Прошли в квартиру.

— За мной пришли, — сказал папа проснувшимся маме и Лиде.

— Вы можете лежать, — заявили пришедшие.

— Как мы можем лежать, когда вы пришли забирать человека, — возразила мама, и поспешно обе встали и оделись.

Начался обыск. Забрали всю бывшую в доме литературу, все богослужебные и духовные книги, даже Святые Дары для причастия больных. Часть светской литературы Лиде удалось тут же отстоять и вернуть обратно. Все же духовной литературы набралось полных четыре мешка, которые днем и были на лошади взяты в милицию (НКВД). Со сборами торопились.

— Ну-ну, собирайся, старик, больше ты сюда не вернешься.

— Я готов, дайте мне только помолиться.

И папа опустился на колени перед семейными иконами.

— Ну, забултыхался! — послышался насмешливый возглас. Папа повернулся в сторону говорившего и строго произнес:

— Вы сами сказали, что я больше сюда не вернусь, так дайте мне спокойно помолиться последний раз! Никто на это больше ничего не сказал.

— Прощай, Саша, — окончив молитву и прощаясь с мамой, сказал папа, — живи на этой квартире еще два месяца, а там дети тебе укажут, куда идти. Прощай, Лида, в твоем лице прощаюсь со всеми детьми и благословляю их.

На печке, за перегородкой, притаились проснувшиеся сироты, хозяева дома.

— Прощайте и вы, дети, растите честными людьми. На печке послышались громкие рыдания. С крыльца папа возвратился.

— Дайте мне взять мою палку, — сказал он сопровождавшим его, — так не могу идти, ноги дрожат.

— Ну, ты поторапливайся, старик, а то совсем будет светло, увидит народ, будет волноваться, — сказал один из милиционеров.

— Что же народу волноваться, — заметила мама, — если вы взяли его действительно за дело, то волноваться никто не будет, а если взяли ни за что, то увидят его или не увидят, а волноваться все равно будут.

Ответа на это не последовало.

Папу заставили идти серединой улицы, будто бы он идет один, а сами пошли несколько сзади по обоим тротуарам. Шел он твердой походкой, опираясь на палку, как всегда, с поднятой головой. Уже подходя к исполкому (дом Павлова), против старого собора, с тротуара к нему бросилась монахиня Антонина, но он строго замахал ей рукой, указывая на шедшую сзади милицию, и Антонина мимо папы перебежала, не останавливаясь, на противоположный тротуар, где и была задержана и тотчас отпущена, так как на вопрос: «Куда ты бежишь?» — ответила: «Рубить капусту». Вместо этого она бросилась во двор исполкома, откуда дворовой калиткой во двор НКВД и оттуда еще раз увидала папу, когда он входил в НКВД. А бежала она так рано к папе потому, что к ней в сторожку в пять часов утра прибежали богомольцы из Корнилиевской (Смоленской) церкви с известием, что отца Василия Малинина (настоятеля Корнилиевской церкви) арестовали в четыре часа утра.

Арест папы так подействовал на одного из понятых, что он заболел и два дня не мог выходить на работу.

Часов в 11 дня мама пошла в милицию с передачей папе, ее заставили дожидаться, сказав, что он на допросе. Вскоре она увидала его возвращающимся с допроса, он ласково улыбнулся ей и, почти пройдя ее, вдруг повернулся и так же улыбаясь сказал:

— А нас здесь пятнадцать человек.

— Разговаривать здесь не полагается, иди-иди, старик, — крикнул шедший сзади милиционер и толкнул папу в спину. Мама в страхе закрыла лицо руками, а когда отняла руки, то папы уже не было. В передаче не приняли ни карандаша, ни открыток, сказав, что вся эта партия арестованных лишена права переписки.

Больше папу никто не видал.

Доходили какие-то слухи, что в Переславле и потом в Ярославской тюрьме (это через Александро-Невского диакона, также сидевшего в тюрьме) папа вел себя спокойнее всех и в ссылку поехал «как домой».

Возвратившись на квартиру, мама в горе и печали открыла наугад Евангелие. Глаза ее остановились на словах: «Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость Мою исполнену в себе» (Ин.17,13). Трижды она открывала Евангелие и все на том же месте.

*****

Прошла зима. Мама точно выдержала распоряжение папы. Последнюю неделю мерзла в нетопленой квартире, и через два месяца я перевез ее в свой дом по Селитровской улице. Прошла и весна. За три дня до праздника Святой Троицы приходит в сторожку церкви Петра-Митрополита деревенская старушка и спрашивает:

— Не в вашей ли церкви служил отец Евгений?

— Да, — отвечают ей, — а ты разве про него что-либо знаешь?

— Знаю, вот это был настоящий священник, уж очень смело, даже страшно, отвечал на допросе.

— А откуда ты, бабушка, это знаешь?

— Я сама из деревни, а сын мой служил в Переславской милиции. Так вот он водил отца Евгения на допрос в кабинет к следователю после того, как тот был арестован. Отец Евгений вошел в кабинет, а сын мой остался за дверью, а так как дверь не совсем плотно закрылась, то он и слышал весь допрос.

— Что же он слышал?

Старушка рассказала: «Как только отец Евгений вошел в кабинет, то следователь на него закричал:

— Долго ли ты будешь носить эти длинные полы?

— Носил, ношу и носить буду: для меня эта одежда священная.

— Ага, значит, ты агитатор.

— Какой же я агитатор?

— Так ты, вероятно, и в церкви говоришь, что Бог есть?

— А что же я должен говорить, я — служитель Бога.

— Значит, ты агитатор. А можешь ты доказать, что Бог есть?

— А зачем это Вам нужно, просто так спрашиваете или действительно интересуетесь?

— Нет, я сам интересуюсь.

— Могу доказать.

— Докажи.

— Вот Вы в милиции поздно кончаете работу и идете домой только ночью. В темную ночь взгляните на звездное небо и подумайте. Миллионы и миллиарды звезд горят в небе. Каждая из них движется, каждая имеет свой определенный путь, и ни одна из них друг с другом не сталкивается. Подумайте на минутку: Кто же устроил такую мудрую механику, и Вы найдете Бога.

— Так. Значит, ты агитатор, мы тебя расстреляем.

— Расстреляете?

— Да, расстреляем.

— Когда?

— Сейчас.

— Сейчас?

— Да, сейчас.

Из комнаты донесся звук, очевидно, следователь бросил пистолет на стол (догадка моего сына).

Из комнаты донесся звук, очевидно, следователь бросил пистолет на стол (догадка моего сына).

В комнате минуты две стояла жуткая тишина, затем отец Евгений произнес: «Господи, прими мой дух с миром».

— Я готов, — обратился он к следователю.

— Вон отсюда! — закричал следователь и вытолкал отца Евгения из кабинета.

Вот это священник, — закончила старушка, крестясь, — это был настоящий священник. Помяни его, Господи!»

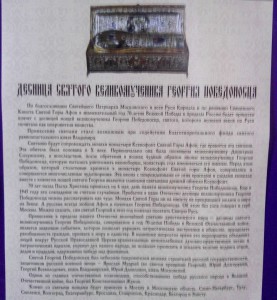

Ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца, хранящийся на Афоне, будет находится в Успенском кафедральном соборе Ярославля до 5-го мая 2015г. К 6-му мая святыня будет доставлена в Москву.

Ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца, хранящийся на Афоне, будет находится в Успенском кафедральном соборе Ярославля до 5-го мая 2015г. К 6-му мая святыня будет доставлена в Москву. Святыню сопровождают монахи монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон, где хранится эта святыня. Эта обитель была основана в X веке. Первоначально она была посвящена великомученику Димитрию Солунскому, а впоследствии, после обретения в волнах чудным образом иконы великомученика Георгия Победоносца, которую пытались уничтожить иконоборцы, монастырь стал именоваться его именем. Перед этим образом, который столетиями хранится в монастыре Ксенофонт Святой Горы Афон, совершились и совершаются многочисленные чудотворения. Эта икона с повреждёнными от огня красками и следами кинжала вместе с ковчегом мощей святого Георгия являются главными святынями древней обители Ксенофонт.

Святыню сопровождают монахи монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон, где хранится эта святыня. Эта обитель была основана в X веке. Первоначально она была посвящена великомученику Димитрию Солунскому, а впоследствии, после обретения в волнах чудным образом иконы великомученика Георгия Победоносца, которую пытались уничтожить иконоборцы, монастырь стал именоваться его именем. Перед этим образом, который столетиями хранится в монастыре Ксенофонт Святой Горы Афон, совершились и совершаются многочисленные чудотворения. Эта икона с повреждёнными от огня красками и следами кинжала вместе с ковчегом мощей святого Георгия являются главными святынями древней обители Ксенофонт. Принесение в пределы нашего Отечества величайшей святыни христианского мира—десницы святого великомученика Георгия Победоносца, совершаемое в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, является знаковым событием, которое позволит укрепит патриотические настроения в обществе, преодолеть разобщённость граждан, призвать к миру и единству. В нынешнее непростое время это мероприятие объединит людей вокруг Русской Православной Церкви–хранительницы непоколебимых духовно-нравственных истин и патриотических идеалов, укрепит дух нашего народа, не позволит принизить и исказить величие подвига отцов, дедов и прадедов, одержавших победу над фашизмом.

Принесение в пределы нашего Отечества величайшей святыни христианского мира—десницы святого великомученика Георгия Победоносца, совершаемое в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, является знаковым событием, которое позволит укрепит патриотические настроения в обществе, преодолеть разобщённость граждан, призвать к миру и единству. В нынешнее непростое время это мероприятие объединит людей вокруг Русской Православной Церкви–хранительницы непоколебимых духовно-нравственных истин и патриотических идеалов, укрепит дух нашего народа, не позволит принизить и исказить величие подвига отцов, дедов и прадедов, одержавших победу над фашизмом.

Как и было обещано, мы пополняем опубликованную в разделе «

Как и было обещано, мы пополняем опубликованную в разделе «

Духовная семинария находилась на большой дороге близ Сергиевской церкви. Собственно говоря, это двухэтажное каменное здание, выходящее окнами на улицу, с вывеской «Духовная семинария» — казенное общежитие, так называемый корпус, с квартирами инспекции. Самая же семинария, с классами, находится во дворе сзади этого корпуса, тоже каменное и двухэтажное здание, в котором помещается 15 классов, 4 — вверху и внизу — обширные коридоры, большое зало, учительская комната и правление. В первых трех классах было в ней по три отделения, а в остальных по два. Я был принят в третье отделение, в которое поступило 50 учеников из всех пяти училищ епархии: Владимирского, Шуйского, Муромского, Переславского и Суздальского. Несмотря на разноштатный с разных сторон сброд, мы скоро свыклись между собой, слились в одну дружескую семью и зажили по-товарищески. Первое время меня поражали воспитанники старших классов, с усами и, если бы дозволено было, были бы с большими бородами. Я как-то с благоговением смотрел на таких исполинов; детского в их лицах ничего уже не было. Если бы это были простые парни, как в Пустошах, то некоторые из них давно бы были обременены большими семьями.

Духовная семинария находилась на большой дороге близ Сергиевской церкви. Собственно говоря, это двухэтажное каменное здание, выходящее окнами на улицу, с вывеской «Духовная семинария» — казенное общежитие, так называемый корпус, с квартирами инспекции. Самая же семинария, с классами, находится во дворе сзади этого корпуса, тоже каменное и двухэтажное здание, в котором помещается 15 классов, 4 — вверху и внизу — обширные коридоры, большое зало, учительская комната и правление. В первых трех классах было в ней по три отделения, а в остальных по два. Я был принят в третье отделение, в которое поступило 50 учеников из всех пяти училищ епархии: Владимирского, Шуйского, Муромского, Переславского и Суздальского. Несмотря на разноштатный с разных сторон сброд, мы скоро свыклись между собой, слились в одну дружескую семью и зажили по-товарищески. Первое время меня поражали воспитанники старших классов, с усами и, если бы дозволено было, были бы с большими бородами. Я как-то с благоговением смотрел на таких исполинов; детского в их лицах ничего уже не было. Если бы это были простые парни, как в Пустошах, то некоторые из них давно бы были обременены большими семьями.